Метод Ричарда Фейнмана: как выучить тему и ничего не забыть / Skillbox Media

Это только название смешное, а в основе — отлично работающий подход, с помощью которого можно выучить даже квантовую физику.

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеЧто такое процесс обучения? Если упростить, то это узнавание, понимание и запоминание новой информации. В учёбе иногда помогают самые простые (иногда даже слишком) вещи — детская игрушка, записная книжка, немного воображения и простые техники. Правда, даже очень полезным техникам подчас придумывают необычные названия. Необычные, но не случайные — сейчас объясним.

Метод пластикового утконоса

Представьте, что вы только что прочитали учебник по квантовой физике. Даже если он написан в научно-популярном стиле, концепции, которые в нём раскрываются, всё равно сложные для запоминания.

Поможет техника пластикового утконоса — так её часто называют в Сети, например, в учительских блогах. Суть проста: надо посадить перед собой условного «слушателя», которым может быть кто угодно и даже что угодно, хоть игрушечный пластиковый утконос, хоть любимый плюшевый динозавр или керамический ангелочек, и пересказать ему то, что вам надо выучить (например, главу из книги). Причём пересказать так, чтобы ваш «слушатель» точно всё «понял».

Конечно, это всего лишь цепкое популярное название знаменитого метода — обучения через научение. Когда хочешь что-то запомнить и выучить, объясни другому. Тогда самому станет значительно понятнее.

Этот метод, кстати, уже пытаются монетизировать в российском образовании — питерский физик придумал платформу, на которой старшеклассники и студенты первых курсов могут учить школьников помладше, помогать им с домашними заданиями и заодно совершенствовать собственные знания.

Метод утёнка

Откуда же пластиковый утконос в названии предыдущего метода? Всё просто, это отсылка к методу утёнка. Последний известен благодаря книге для разработчиков «Программист-прагматик. Ваш путь к мастерству» (The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master), которую выпустили в 1999 году программисты Эндрю Хант и Дэвид Томас. Они использовали аналогии и небольшие истории, чтобы сделать текст понятнее.

Одна такая история и превратилась в метод утёнка: авторы рассказывали о разработчике, который всё время носил с собой жёлтую резиновую утку. Когда написанная им программа или команда не работали, он принимался объяснять утке каждую строчку кода и в итоге находил ошибки.

Русское название — метод утёнка — упрощённое, а на английском этот метод называется rubber duck debugging или rubber ducking, то есть «отладка с помощью резиновой уточки».

Читайте также:

Всё переплетено: как чередование изучаемых тем помогает надолго запомнить материал

Техника Фейнмана

Существует разновидность «метода пластикового утконоса», названная именем американского обладателя Нобелевки по физике Ричарда Фейнмана.

Техника Фейнмана следует уже описанному нами принципу: человек объясняет материал или пересказывает его, чтобы запомнить и проверить себя. Только понимание и запоминание в данном случае получаются глубже и эффективнее, чем в приёме с игрушками. Кстати, некоторые университеты уже рекомендуют этот метод обучения для подготовки к экзаменам.

Правда, описал технику и дал ей название вовсе не сам Фейнман, а эксперт по обучению и писатель Скотт Янг.

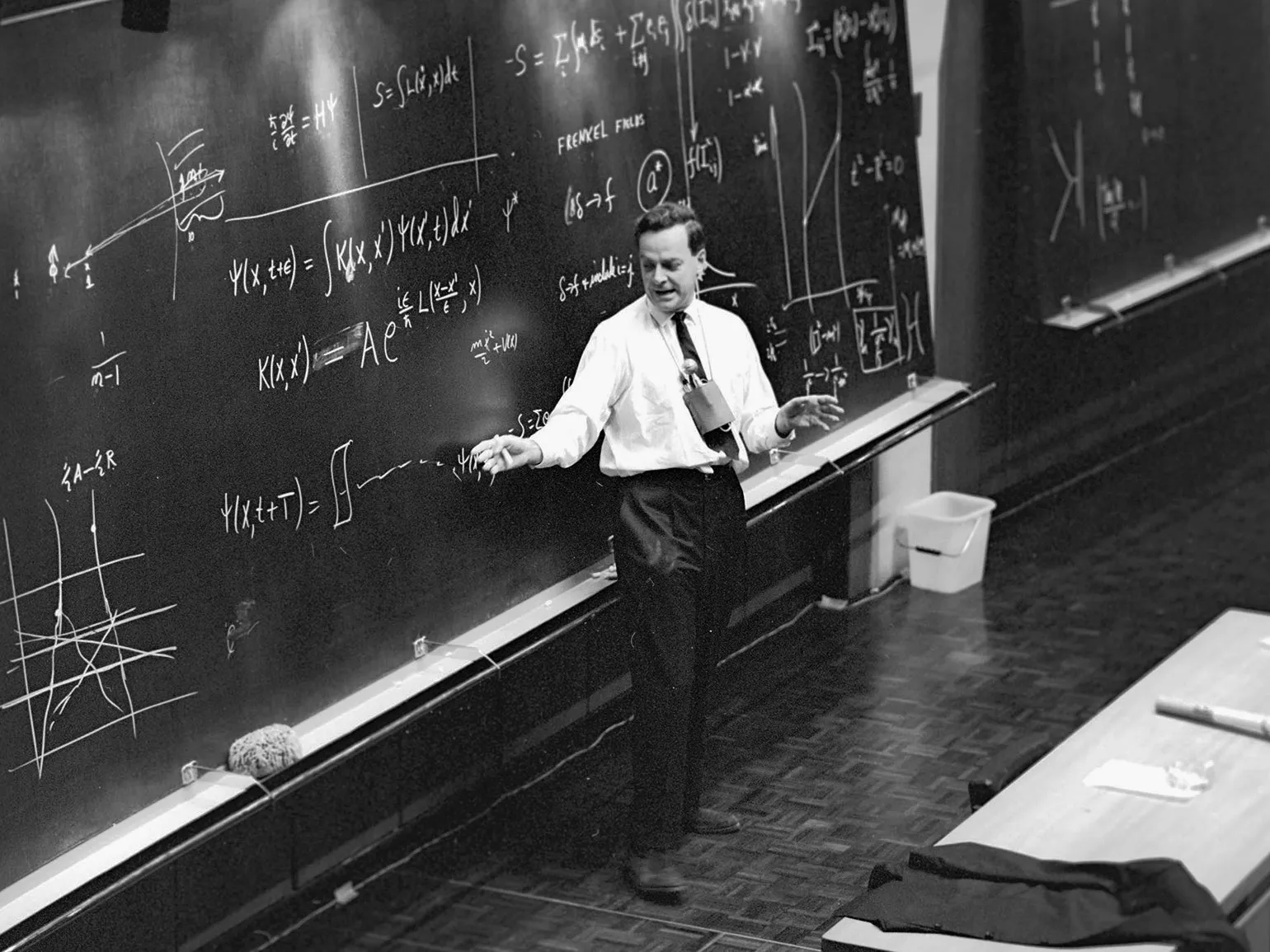

Фейнман был не только гениальным учёным, но и талантливым преподавателем. Курс лекций, который он читал в шестидесятых в Калифорнийском технологическом институте (США), изучается по всему миру и издаётся до сих пор, в том числе и в России.

Причина популярности проста: Фейнман старался рассказывать о физике просто и с юмором, без тяжёлых научных формулировок — чтобы заинтересовать широкую аудиторию. Он придерживался мысли, что если ты действительно понимаешь предмет, то способен объяснить его любому. А если не способен — значит, и сам ничего не понимаешь.

Привычку рассказывать просто учёный взял из детства. Когда-то отец читал ему вслух отрывки из энциклопедии. Если речь шла о семиметровом динозавре, чтение останавливалось — Фейнман-старший предлагал подумать, а что значит «семь метров», как это? Приди динозавр к двухэтажному дому, головой он достал бы до окна второго этажа — а чтобы заглянуть внутрь, ему пришлось бы пробить окно головой.

Став студентом Принстонского университета, Фейнман использовал схожий приём, чтобы разобраться в предмете. Он заводил записные книжки под названием «Вещи, о которых я не знаю» и записывал туда конкретные темы, разбивал их на отдельные блоки, определяя по ходу, где у него пробелы, изучал соответствующие материалы, а потом заново «собирал» таким же способом из составных блоков тему — которую уже начинал понимать.

При чём же здесь Скотт Янг? Он узнал про этот подход Фейнмана, вдохновился им и сформулировал метод обучения, который и получил название по имени того, кто стал применять его первым.

Разберём технику по шагам. Представьте, что вы готовитесь к экзамену и нужно выучить непростую тему.

Вот что можно сделать:

- Шаг 1. Определитесь с темой.

Возьмите чистый лист, запишите название темы и всё, что вы уже знаете о ней.

- Шаг 2. Объясните тему.

Представьте, что объясняете тему ребёнку. Чтобы упростить себе работу, можно обозначить подтемы — и для каждой подготовить небольшое объяснение. Ключевое правило: писать (или рассказывать) нужно максимально простым языком.

Старайтесь избегать сложных слов — за ними скрывается наше незнание и неумение свободно объяснить какую-либо концепцию. А ещё лучше объяснять быстро, чтобы воображаемый слушатель не устал и не отвлёкся от слишком долгой речи. Это полезный приём, ведь если что-то непонятно — сразу собьёшься, будешь долго размышлять над формулировками.

- Шаг 3. Найдите свои пробелы в знаниях.

Это, скорее всего, произойдёт само собой в процессе объяснения. Например, вроде бы понятное сложное слово никак не получится заменить на что-то попроще. Значит, что-то в нём вам неясно. Выпишите все «тёмные места», а ответы ищите в книгах, учебниках, интернете или в беседе с экспертами.

- Шаг 4. Перескажите историю.

Когда все пробелы заполнены, можно связать уже готовые элементы темы в историю. Её лучше рассказать вслух, как будто выступая в школьном классе, а ещё использовать побольше примеров и аналогий (как с тем же динозавром). Если в речи случаются запинки и упорно возвращаются «тяжеловесные» слова, значит, вам что-то ещё не до конца ясно и стоит вернуться к предыдущему пункту.

Полезным дополнением к технике Фейнмана может стать скетчноутинг. Фейнман с этим утверждением, вероятно, согласился бы, поскольку и сам любил рисовать, а его диаграммы вообще потрясли мир физики.

Читайте также:

- Что такое кривая забывания и как помочь студентам запомнить информацию

- Исследователи назвали новые способы лучше запоминать информацию

- Успокоиться перед экзаменом помогает… экспрессивное письмо!

- Учёные: забывание может быть формой обучения

- Теория когнитивной нагрузки: почему в обучении «больше» не значит «лучше»

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее