Маков и партнеры: история курсов / Skillbox Media

История петербургского образовательного проекта, в котором испытания экзаменом преподаватели проходят вместе с детьми.

Содержание:

- «Маков и Партнёры»

- Начало: юрфак, армейская дисциплина и ошибка выжившего

- Рост: от десяти учеников — к тысяче

- Рынок подготовки к ЕГЭ: паразиты, «спецназ» и родители

- Антишкола, где нет места «душным» педагогам

- Зачем нужна услуга профориентации на курсах по подготовке к ЕГЭ

- Почему плохой фидбэк важнее хорошего

- Возвращение к состоянию стартапа и дальнейшие планы

Курс с трудоустройством: «Профессия Методист с нуля до PRO»

Узнать больше«Маков и Партнёры»

Суть проекта:

Курсы по подготовке к ЕГЭ, объединяющие жёсткую дисциплину с заботой об опыте школьников.

Год запуска:

2014

Какое обучение проводит:

Офлайн-курсы для школьников, консультации по профориентации и выбору вуза.

Сайт:

makovand.ru

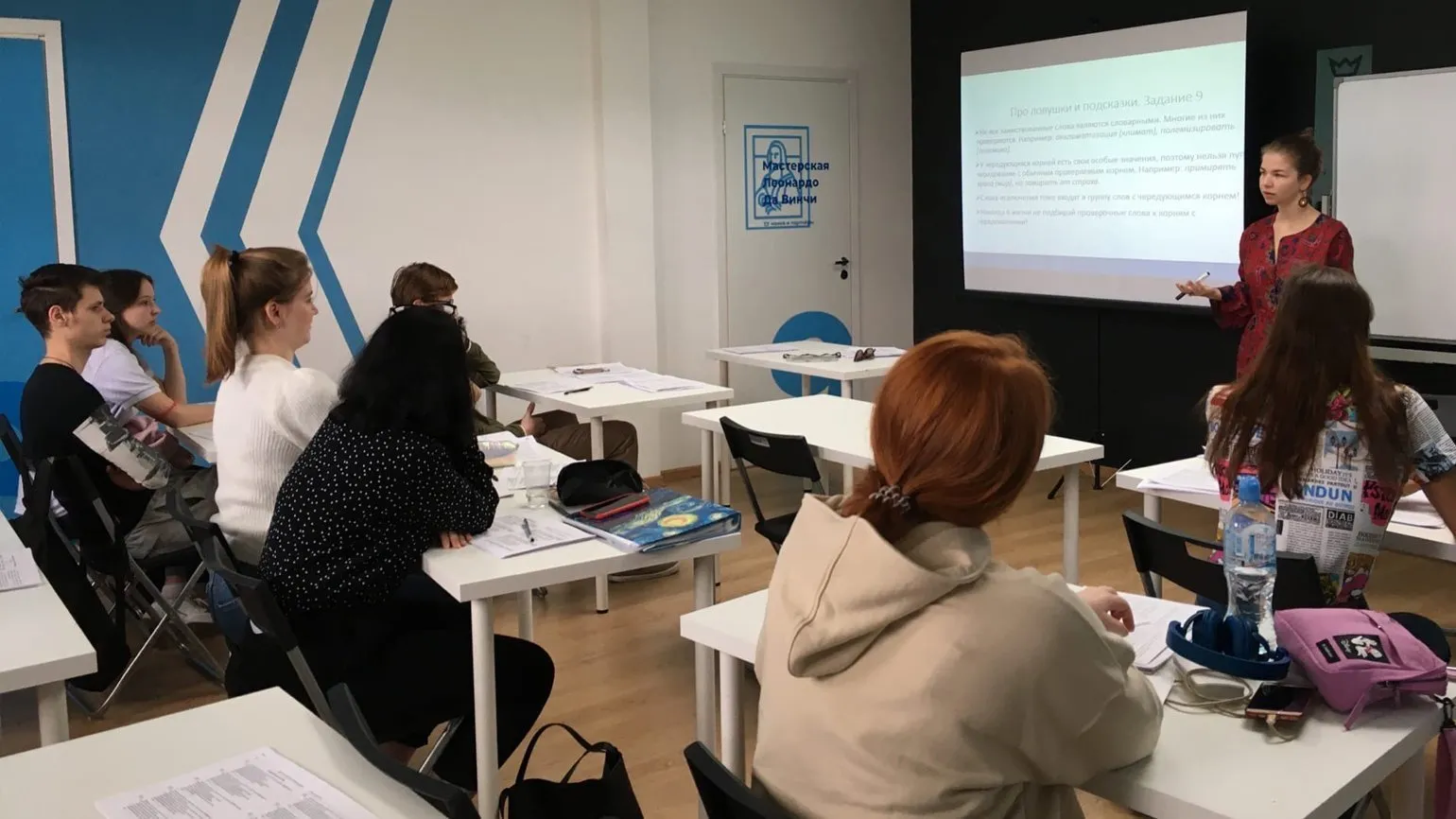

Мемы, стёб и дисциплина — это сочетание слов редко встретишь в отзывах типичного центра по подготовке к ЕГЭ. Но курсы «Маков и Партнёры» как раз не совсем обычные. Чтобы работать здесь, педагогам надо пройти металлодетектор, как детям во время экзамена, доказать, что ты не «душнарь», а потом ежегодно подтверждать собственный высокий балл на экзамене. Так и появляются удивительные пассажи от школьников.

Когда начинающий репетитор Ярослав Маков искал первых учеников через сообщения в социальных сетях, в Петербурге было уже немало курсов, где школьников натаскивали на ЕГЭ. В основном они держались на крепкой репутации закалённых учителей и экспертов. У Макова на старте вместо такой команды была только арендованная комната для занятий, десять подопечных и дерзкая вера в то, что стандартный школьный подход и уверенные в себе «мастодонты образования» несут детям больше вреда, чем пользы. Так и родились его собственные курсы «Маков и Партнёры».

За шесть лет их прошли несколько тысяч человек: ученики получают от 80 баллов на экзаменах, называют курсы антишколой и с восхищением говорят о своих педагогах. Теперь подростков тут не просто готовят к ЕГЭ (в ценность которого Ярослав, кстати, не верит), но и к жизни — профориентируют, рассказывают об особенностях разных вузов и помогают найти правильную дорогу.

Ярослав поделился со Skillbox Media историей создания своих курсов и рассказал:

- как поступил на один из лучших юрфаков в стране, но занимается в итоге не юриспруденцией, а образованием;

- почему считает репетиторов паразитами рынка, хотя сам был репетитором;

- как вычисляет «душных» учителей, которые не понимают, что занятие — это микс стресса и шоу;

- что подход к обучению выстрадан его школьными проблемами;

- как профориентация влияет на мотивацию для подготовки к ЕГЭ;

- почему предпочитает офлайн-формат и считает важными плохие фидбэки.

Начало: юрфак, армейская дисциплина и ошибка выжившего

В 2012 году я окончил школу, сдал ЕГЭ на 281 или 283 балла. Тогда это было очень круто, сейчас — просто «адекватно». Поступил на бюджет юридического факультета СПбГУ и на первом курсе начал работать репетитором по обществознанию и олимпиадному праву. Учеников набирал через свою страничку во «ВКонтакте». Выслушивал по этому поводу шутки от друзей в мой адрес, но не сдавался.

Поначалу моими учениками были мои же одношкольники, только на год младше меня — перешедшие в 11 класс.

Сработало сарафанное радио, и на второй год репетиторства подопечных у меня стало довольно много — десять постоянных и ещё больше случайных, приходивших по просьбе родителей или желающих заниматься раз в месяц. Ездить к каждому по отдельности надоело, тогда я арендовал кабинет и сказал: «Ребят, говорят, что эффективность от групповых занятий должна якобы упасть, поэтому давайте теперь заниматься не два часа, а пять».

Я покупал конверты, в которые запечатывал материалы и рабочую тетрадь: ученики вскрывали их на каждом занятии — как на ЕГЭ. Приносил им пироги, а в начале и конце занятий они знакомили меня с мемами. Но в основе были, конечно, не пироги и мемы, а жёсткая дисциплина — натаскивание ребят на понимание и повторение базы, как в хорошей израильской армии.

Идея уйти от формата частного репетитора и открыть курсы по подготовке к ЕГЭ пришла ко мне почти случайно после очередного занятия. Я загадал это как желание на Новый год, а уже в феврале открыл курсы. В качестве первых педагогов присоединились одноклассники. Ученики у нас подобрались из очень хороших школ, мы тоже очень старались, и получилась ошибка выжившего: баллы у наших выпускников оказались запредельными, все сдали на 95, и мы уверовали в свой педагогический гений. Хотя на самом деле мы просто «докрутили три винта», как я сейчас понимаю.

Рост: от десяти учеников — к тысяче

Мы начинали в небольшом офисе с почасовой арендой, а на следующий год взяли полноценное помещение и стали расширять линейку предметов. Первые четыре года я совмещал преподавание и предпринимательство — думаю, что все стартаперы через это проходили. Ты работаешь за пятерых, и твоя прибыль — отчасти результат совмещения пяти ролей. На третий год мы сильно просели по деньгам, поскольку развивались хаотично и в какой-то момент подзабыли про качество: нанимали преподавателей со стороны, не готовили их, не очень вовлекали в процесс. Количество учеников серьезно снизилось, так офис, который мы сняли, оказался не нужен. Это клёво отрезвило сознание: сократили команду, остались втроём-вчетвером, и оставшиеся работали бесплатно, ждали, когда появятся деньги.

В общей сложности на ежемесячных курсах у нас единовременно занимаются порядка тысячи учеников, а на «бустерах» (мы так называем интенсивы, которые проводим непосредственно перед ЕГЭ, чтобы повторить пройденное) и других мероприятиях — до двух-трех тысяч. Учит их постоянная команда из 30–35 человек, но в активе у нас 40–50 преподавателей, поскольку есть «запас», к которому мы обращаемся на пике спроса.

Когда ещё до пандемии аналогичные проекты стали переходить на дистант, мы остались офлайн. Я верю в такой формат образования и думаю, что его многим не хватает — ведь есть люди, которым тяжелее воспринимать онлайн-продукты. Совершить переход в онлайн нас заставила пандемия, но даже тогда у нас «отвалились» только стандартные 1–2% от общего числа учеников — вот такое доверие к продукту.

Рынок подготовки к ЕГЭ: паразиты, «спецназ» и родители

Репетиторы — паразиты рынка, у них нет конкуренции, и стать репетитором может кто угодно. По личной рекомендации люди готовы пользоваться чем угодно. Они счастливы занятию раз в неделю, даже если преподаватель потратил 15 минут урока на чай.

Среди репетиторов есть эксперты, они конвейером принимают у себя дома. Таких один из двадцати, у них всё подготовлено — это просто «спецназовцы». Лучше идти к ним, чем на курсы, но таких критически мало. Настолько мало, что, я думаю, вообще не стоит обращаться к репетиторам.

Но родители обращаются. Потому что у них на самом деле нет цели подготовить ребёнка к ЕГЭ. У них есть цель не переживать за него, они хотят перенести на репетитора груз ответственности, который сами себе придумали, и отделаться от процесса. Это связано с тем, что у нас привыкли в школе получать низкое качество образовательного продукта. Поэтому репетитор, который тебе хотя бы улыбается за чаем, — уже «космос».

Зачем нужна услуга профориентации на курсах по подготовке к ЕГЭ

Миссию компании я бы определил так: «Помогаем людям мечтать о великом». Я считаю, что ЕГЭ — это просто грязь на ботинке, это не самое главное в жизни, в школе и даже, возможно, не самое важное в год поступления. Считаю ли я ценным сам экзамен? Конечно же, нет. Я занимаюсь им, поскольку это потребность рынка: никакие курсы мышления, например, я никогда в жизни не продам за 150 тысяч рублей за год обучения. Для меня подготовка к ЕГЭ — это точка монетизации, которая позволяет развивать компанию в другом, более интересном мне направлении.

Поэтому к курсам мы добавили новый продукт: профориентацию и консультации по поступлению — программы, разработанные с помощью психолога. Это важный инсайт, который нам позволит превратиться в образовательную компанию, а не зависеть только от системы ЕГЭ.

Я считаю, что профориентация вообще должна занимать первое место на пути к поступлению в вуз, она меняет мышление людей, подход к жизни в целом. В идеале советы, которые ты получил сегодня, можно будет применить в течение следующих пяти-семи лет.

Формально профориентация даёт ученику понимание траектории поступления и набора предметов, которые нужно сдавать. Но гораздо ценнее здесь качественный показатель — школьник может готовиться с удовольствием (хотя бы в рамках одного учебного года), если понимает, ради чего он занимается.

Мы рассказываем нашим ребятам не только про поступление в вузы, но и про особенности обучения в них. Здесь стоит отметить, что довольных качеством полученного высшего образования очень мало, да и довольные обычно просто не понимают, насколько клёвым оно может быть, я в этом убеждён. Мы стараемся раскрыть школьникам весь контекст и детали процесса обучения. Не для правдорубства, а чтобы подготовить к реальности. Например, рассказываем, что на юридическом факультете СПбГУ есть предмет «Ораторское мастерство», но экзамен по нему, как ни парадоксально, проходит письменно, а не устно. Потому что там очень боятся за свою репутацию и так формализовали все процессы, чтобы и через десять лет можно было на видеокамеру показать: «Посмотрите, у нас не списывают». Но эта деталь многое говорит об уровне обучения.

Консультации по профориентации получают примерно 50–80% наших учеников, в зависимости от сезона. Если мы набираем ребят в феврале — они считают, что всё в порядке, правильный путь и вуз уже выбран, а мы не навязываемся.

Почему плохой фидбэк важнее хорошего

Мы ежемесячно собираем обратную связь от учеников. Она искренняя, но такой фидбэк не самый эффективный. Пока подросток у нас занимается, мы просто закрываем его базовые потребности в обучении, поэтому ему, с одной стороны, нет смысла выражать негатив, с другой — он ещё не закончил обучение, не получил результат.

Я считаю, что самая важная для нас правда — в отзывах во «ВКонтакте» от тех, кто уже закончил наши курсы и сдал ЕГЭ. Ребята поступили, летом сели, подумали о том, что произошло с ними за этот год, и написали честно «портянку».

У проекта с характером должна быть и максимально позитивная, и максимально негативная обратная связь. Невозможно угодить всем, нужны экстремальные вещи, которые экстремально нравятся или не нравятся. Но мне важнее всего негативный фидбэк. Я его либо вписываю в условия задачи (то есть понимаю, над чем надо работать в будущем), либо исправляю конкретную проблему.

Возвращение к состоянию стартапа и дальнейшие планы

Когда мы начинали, в основе проекта были наши образовательные ценности, но они не приносили денег. Мне хотелось видеть реальный результат, зарабатывать, поэтому фокус сместился. Я стал ставить задачи как герой «Волк с Уолл-стрит» — в конце месяца в кассе должна быть такая-то сумма. Произошел новый перекос: появились деньги, их хватало, но «души» в работе стало куда меньше.

Я ушел в другой проект, пока спустя полтора года не осознал, что деньги и ценности можно совмещать, они не противоречат друг другу — и тогда вернулся. Так, в январе мы решили обнулиться до уровня мышления стартапа. Я понял, что всё, что мы делали до этого, — одно большое обучение меня и старой команды тому, как делать не стоит, и просто полезный опыт. Я ему благодарен.

Теперь мы непрерывно развиваемся, вся команда движется как единый механизм. Это касается и новичков, и тех, кто уже давно с нами. Мы смотрим друг на друга, учимся. Главный критерий такого обучения — каждую неделю нам кажется, что на прошлой неделе мы занимались фигнёй, так что растём в мышлении кратно.

Главное направление для развития сейчас — профориентация. К чему хочется прийти в идеале? Допустим, после нас ученик поступил в плохой вуз, но он настолько привык к нашему качеству, что скажет: «Ну нет, я здесь учиться не буду». Потому что он уже познакомился с другим уровнем. Но для этого уровни должны критически различаться — как iPhone и кнопочный телефон. А сейчас мы, условно говоря, — просто сенсорный телефон (но ещё не iPhone) против кнопочного. Разница уже есть, но хочется, чтобы она была другого масштаба, как разрыв шаблона.

В ближайшем будущем мы планируем выйти за рамки школьной аудитории, расширить направление, чтобы профориентацию у нас мог получить любой человек. Ведь главное — не экзамены, не престижность образования, а фундаментальное понимание своего потенциала, склонностей и желаний.

Читайте также:

- Как создать образовательный проект, аналогов которому нет на рынке

- Уехать в село, чтобы учить детей: романтика или осознанный выбор?