Дома трудолюбия в Российской империи: что это были за учреждения и чему там учили / Skillbox Media

Они давали возможность нищим не просить милостыню, а освоить какое-нибудь ремесло и работать. Но нравилось там не всем.

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеВо второй половине XIX века количество нищих и бездомных людей в Российской империи росло. Армию городских безработных, особенно заметную в Москве и Петербурге, пополняли выходцы из деревень и провинции, бежавшие из родных мест за лучшей жизнью. Здесь они нередко оказывались в тяжёлом положении: без денег, работы, документов, жилья и какой-либо поддержки — нуждающиеся в России могли претендовать только на мизерные пособия и бесплатные обеды. От голода многие из них шли на преступления.

Другой заметной проблемой стала безнадзорность детей. У одних родители умирали, у других целыми днями вынуждены были работать, у третьих беспробудно пили, а иные ребята сами сбегали из дома из-за невыносимых условий и под влиянием неблагоприятного окружения. Большое количество несовершеннолетних фактически жили на улице, подвергались эксплуатации и насилию, становились преступниками и алкоголиками.

В попытке бороться с этими проблемами появлялись различные общественные инициативы в виде благотворительных учреждений, которые не просто обеспечивали нуждающихся кровом, пищей или одеждой, а давали им работу и возможность жить своим трудом. Там обучали полезным навыкам, с помощью которых можно было встроиться в нормальную жизнь. Это были дома трудолюбия.

Как появились дома трудолюбия

Милостыня — один из самых древних способов помощи нуждающимся. Но ещё с допетровских времён в России распространялась идея о том, что такая помощь не даёт людям шанса выбраться из тяжёлого положения, а только стимулирует их и дальше попрошайничать.

Однако первые специальные заведения для бездомных и нищих, где те могли жить и работать, появились только при Екатерине II. В «Учреждении о губерниях» 1775 года императрица писала, что следует создать дома, в которых «дают работу, а по мере работы пищу, покров, одежду или деньги… принимаются совершенно убогие, кои работать могут и сами добровольно приходят…».

Однако туда вскоре стали свозить на принудительное содержание бродяг и нищих, пойманных при прошении подаяния (это было запрещено), а позднее и мелких преступников, но никак не добровольцев, впавших в нужду. Например, Московский работный дом уже в 1785 году соединили со смирительным домом для «буйных ленивцев», а в 1870 году и вовсе перепрофилировали в городскую тюрьму, известную как «Матросская тишина». Другой московский работный дом, названный «Юсуповым» по зданию, в котором располагался, и учреждённый в 1837 году, не смог предоставить подопечным работу, а соответственно, и плату за неё. В итоге он превратился в приют, куда полиция доставляла пойманных на улицах Москвы нищих.

Создававшиеся при Александре I учреждения тоже быстро поменяли формат и превратились в профессиональные школы и приюты для бедных детей. С 1847 года они стали называться Елизаветинскими (в честь супруги императора Елизаветы Алексеевны) училищами.

Читайте также:

Как при российских императрицах работало «параллельное министерство просвещения»

Гораздо ближе к идее трудовой помощи была учреждённая в 1833 году в Петербурге камер-юнкером Анатолием Демидовым женская мастерская. Она получила название Демидовского дома. Меценат из знаменитой семьи горнозаводчиков пожертвовал 500 тысяч рублей на приют, в котором 50–60 женщин проживали постоянно и 150–275 приходили ежедневно на работу.

Здесь их обеспечивали материалами и инструментами, несколько раз в день кормили. Детей можно было оставить в яслях и школе при Демидовском доме. Но и Демидовский дом пережил реорганизацию: в 1894 году его преобразовали в первое в России женское коммерческое училище, а в 1904-м — в гимназию и педагогические курсы иностранных языков.

Примеру Демидова последовали многие благотворители. Они стали учреждать свои мастерские. Одним из лучших на этом поприще считалось Общество поощрения трудолюбия «Муравейник», председательницей которого стала известная благотворительница княжна Александра Стрекалова (1821–1904). Она создала в Москве благотворительное общество, из которого потом вырос знаменитый приют Рукавишникова для трудных подростков, а чуть позже — «Муравейник» в помощь нуждающимся женщинам.

В «Муравейнике» женщинам давали швейную работу. Члены общества (благотворители) обязались вносить в его кассу не менее одного рубля ежегодно и заказывать не менее двух предметов одежды — чтобы обеспечить заказами подопечных.

Дальше создания мастерских, впрочем, никто, включая Императорское человеколюбивое общество — крупнейшую благотворительную организацию того времени, не шёл, и помощь нуждающимся в стране была явно недостаточной.

Первый «настоящий» дом трудолюбия появился в 1882 году в Кронштадте. Портовый город привлекал много рабочих рук, но они требовались только в сезон навигации, а потом люди по полгода сидели без дела. Кроме того, здесь оказывались многие высланные из Петербурга за бродяжничество. В итоге Кронштадт так наводнился отчаявшимися людьми, что ночью там было опасно выйти на улицу.

Бороться с этим решил проповедник, настоятель Андреевского собора в Кронштадте Иоанн Кронштадтский (в миру Иван Сергиев), впоследствии канонизированный как святой. Отец Иоанн, видя, как одни и те же люди раз за разом приходят за подаянием, разочаровался в милостыне. Вдохновившись обществом «Муравейник», он с 1872 года стал продвигать идею приюта, где нуждающиеся могли бы получить работу, и обратился с ней к обеспеченным кронштадтцам.

С подачи Попечительства для детей по всей стране тоже стали открывать дома трудолюбия — их называли Ольгинскими приютами. Первый появился в 1895 году в Царскосельском уезде в честь рождения Великой княжны Ольги Николаевны — дочери Николая II и Александры Фёдоровны. Землю и деньги для него пожертвовал император. Это учреждение должно было «призревать, нравственно развивать и приучать к труду бедных беспризорных детей столицы, лишённых всякого воспитания и образования, зачастую и куска хлеба». К 1905 году ольгинских приютов было уже 35. Кроме того, специальные детские отделения устраивали в некоторых взрослых домах трудолюбия.

Деньги Попечительство получало не только из казны, но и из личных пожертвований императрицы Александры Фёдоровны и частных лиц, а также от продажи изделий, созданных в подведомственных ему заведениях.

Как были устроены дома трудолюбия для взрослых

Поначалу дома трудолюбия представляли собой биржи труда, куда приходили безработные в поисках заработка, но затем в них стали пытаться перевоспитывать и «профессиональных» бродяг, мелких преступников и прочих представителей социального дна.

Постепенно сложилось два вида учреждений. Первый — работные дома — были колониями на окраине или за городом с принудительным содержанием как раз для тех, кто дошёл до «дна» и, как считалось, не мог самостоятельно с него подняться. Сюда их доставляла полиция. Второй — собственно городские дома трудолюбия для тех, кто лишился заработка и оказался в нужде недавно. Сюда люди приходили по своему желанию и вольны были уйти в любой момент.

В первую очередь дома трудолюбия должны были вывести нуждающихся с улицы и помочь им развить или восстановить трудовые навыки. Обращавшимся в них оказывали экстренную материальную помощь: обеспечивали бесплатными или дешёвыми обедами, жильём, а главное — работой, хоть и с низкими заработками.

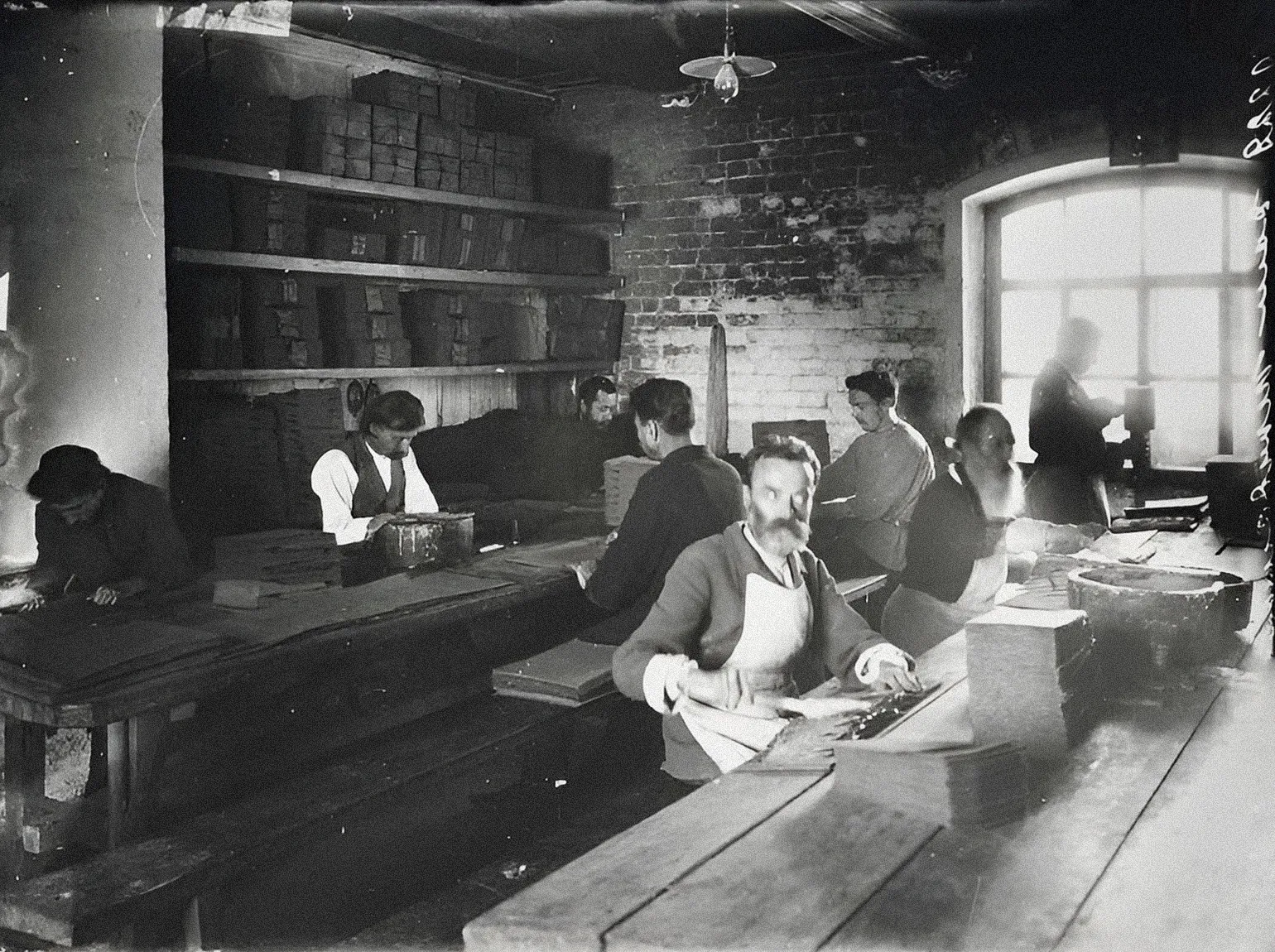

Дома трудолюбия либо помогали найти работу на стороне, действуя почти как современные службы занятости (старались подбирать, по возможности, в соответствии с трудоспособностью и профессиональной подготовкой человека), либо предоставляли её сами — в собственных мастерских. В них были доступны 35 видов рабочих промыслов: швейный, столярный, переплётный, сапожный, слесарный, корзиночный, портняжный, кружевной, обойно-матрасный, коробочный, типографский, чулочный и другие. Для городских учреждений и частных заказчиков подопечные работных домов выполняли дорожно-земляные, садовые и огороднические работы, занимались погрузкой-разгрузкой, уборкой, расклейкой афиш, уходом за скотом и так далее.

Все заботы по хозяйству учреждения, такие как уборка, стирка, готовка, починка одежды (её здесь выдавали), «клиенты» также выполняли самостоятельно. Образованные вели канцелярию. За труд назначалось либо поденное, либо сдельное жалованье. Причём подопечным полагалось от ¼ до 2/5 полного заработка — остальное уходило дому трудолюбия на покрытие расходов. Жалованье выплачивали лишь при увольнении, а во время содержания выдавали только на определённые нужды. Женщинам платили примерно в полтора раза меньше, чем мужчинам.

Тем не менее и при таком скудном содержании домов трудолюбия некоторые подопечные находили, чем в них поживиться, и сбегали, прихватив выданную одежду и что-нибудь ещё.

Несмотря на недостатки, дома трудолюбия всё же сыграли значительную роль в борьбе с нищенством.

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее