Как учили в одной из легендарных школ дореволюционного Петербурга — Карла Мая / Skillbox Media

В этой частной школе директор по утрам приветственно пожимал руку каждому ученику и придерживался индивидуального подхода.

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеВ этой школе учились братья Рерихи, художники Валентин Серов и Александр Бенуа, известный публицист и литературный критик Дмитрий Философов, академик Дмитрий Лихачёв, а также целая плеяда учёных естественных, математических и гуманитарных наук, архитекторов и общественных деятелей, чьи фамилии сейчас уже не столь известны, но тогда были заметны. Учился там и Леонид Тихвинский — инженер, получивший множество патентов в области электротехники и электроэнергетики. Из-за революции он вынужден был эмигрировать и впоследствии стал профессором механики Калифорнийского университета в Беркли.

Что же это за удивительная школа такая, которая выпускала и успешных технарей, и известных гуманитариев, и знаменитых деятелей искусств? Это тем более интересно, учитывая тот факт, что лучшие дореволюционные школы чётко разделялись на два типа: гимназии, сосредоточенные больше на гуманитарном профиле, и реальные училища, специализирующиеся на естественно-научном и техническом.

Почему школа Мая была особенной

С первого по четвёртый класс программа школы для всех учеников была одинаковой, а с пятого класса родители или сами дети выбирали направление для дальнейшей учёбы. «Гимназисты» изучали латинский и греческий языки, как в классических гимназиях. «Реалисты» же фокусировались на естественной истории, химии, рисовании с черчением, углублённой математике и современных языках (немецком, французском и, по желанию, английском), как ученики в реальных гимназиях (так до 1871 года назывались реальные училища).

Такой выбор одного из двух направлений открывал выпускникам дорогу, по их желанию, либо в университеты, либо в специализированные институты, в основном технические.

Кроме того, при школе находилось небольшое коммерческое отделение, готовившее учеников к работе в предпринимательстве. Там, например, читали курс так называемой купеческой арифметики.

Читайте также:

10 фактов о школах в дореволюционной России

В 1882-м школа получила права восьмиклассных гимназий Министерства народного просвещения — в том числе право на льготы по отбыванию воинской повинности для выпускников, которые включали, например, сокращённый срок службы. А Карла Мая официально утвердили директором школы — до этого его, как руководителя частной школы, называли учредителем или содержателем.

К 1884 году в гимназии было уже 177 учеников. Принимали туда только мальчиков, обучение стоило 120 рублей в приготовительных классах, 160 рублей в остальных и 600 рублей при содержании на пансионе, то есть с проживанием (расценки были установлены при открытии и не менялись почти полвека). Год обучения в этой гимназии без пансиона стоил примерно в три раза дороже, чем в казённых гимназиях. Позволить себе такие траты могли богатые люди и высокопоставленные чиновники, например статские советники (V класс Табели о рангах) с жалованьем 652 рубля 50 копеек в год. Для простых людей это были неподъёмные суммы: оплата за год обучения равнялась средней десятимесячной зарплате промышленного рабочего 1880-х годов.

Впрочем, встречались среди учеников и дети людей невысокого происхождения: швейцара, выигравшего в лотерею, слесаря или крестьянина. К ним в школе относились точно так же, как и к более знатным и состоятельным гимназистам, а нуждающимся ещё и помогали — для этой цели средства нередко собирали бывшие ученики. В протоколах заседаний педсовета и совета воспитателей можно найти записи, подобные сделанной 29 января 1916 г.: «Ученик 6-го класса Мызников не может посещать школу из-за отсутствия обуви. Посему решили — выдать ему 20 рублей из процентных отчислений».

До 1884-го большинство предметов, включая латынь и греческий, преподавались на немецком языке. Это создавало трудности для многочисленных русских учеников, которые стали поступать в школу вскоре после её открытия, зато способствовало расширению их кругозора.

Открывая школу, Карл Май, как он сам писал позднее, хотел использовать свой опыт, приобретённый на частных уроках, а также избавиться от недостатков современных ему классических и реальных гимназий. Девизом школы основатель избрал цитату Яна Амоса Коменского: «Сперва любить — потом учить». Этим принципом он руководствовался как на уроках, так и при отборе педагогов и оценке их работы.

Один из школьных праздников в конце 1850-х открылся шествием с флагами, на которых был изображён майский жук. Директору и другим присутствующим этот образ так понравился, что в итоге он стал символом школы. «Майскими жуками» начали себя именовать и гимназисты. Это прозвище стало почти официальным, и ребята им очень гордились.

Как проходили занятия в школе

От учеников ожидалось, что они будут прилагать много усилий в течение всего года. Так, учителя нередко спрашивали давно пройденный материал, поэтому гимназистам приходилось регулярно повторять изученное и соотносить с новыми темами, а не просто заучивать текущий урок, чтобы вскоре его забыть.

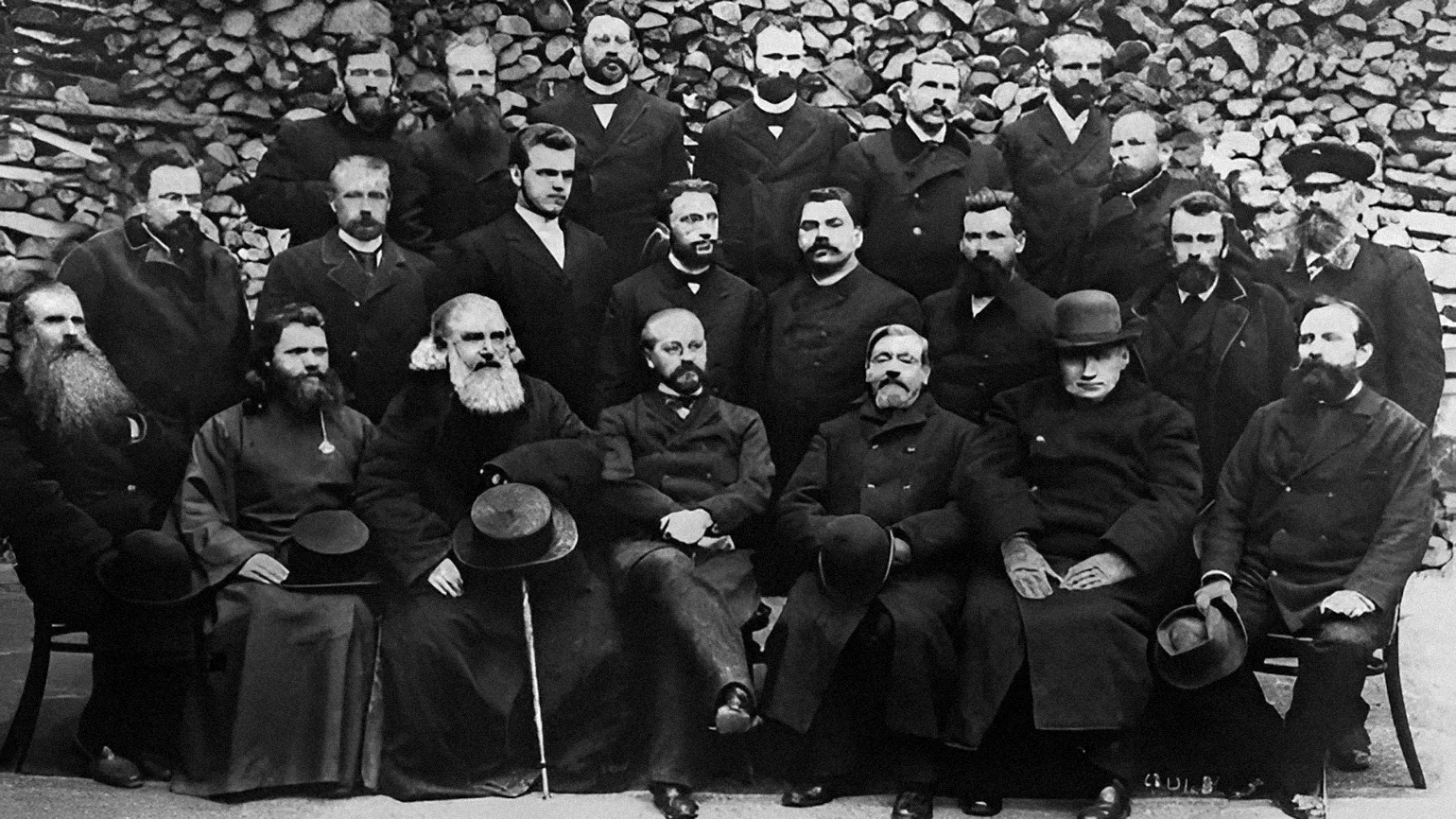

Большинство учителей в школе Мая имели университетское образование. Встречались и профессора, и видные просветители, авторы учебников и популярных детских книг. Среди них, например, профессор исторической живописи Академии художеств Карл Вениг, заслуженный профессор-физик и член-корреспондент Петербургской академии наук Орест Хвольсон, один из учредителей Петербургского педагогического общества Карл Люгебиль и его жена Софья Андреевна — основательница первого в России детского сада.

Многих учителей приглашали из-за границы, чаще всего для преподавания иностранных языков, чтобы дети учились у носителя.

Посредственные преподаватели, на уроках которых, по выражению Александра Бенуа, царили «уныние и дремота», впрочем, в школе тоже встречались.

В целом Карл Май был сторонником идей прогрессивной педагогики: индивидуального подхода к ученикам, наглядности в обучении, необходимости учить детей самостоятельно мыслить, а также готовить их к полезному для общества труду. Поэтому естественно-научным дисциплинам, которые в ту эпоху считались главным средством практико-ориентированного обучения, отводилось гораздо больше времени, чем в государственных гимназиях.

Читайте также:

Георг Кершенштейнер и его трудовая школа: как учитель физики изменил немецкое образование

Первые учебные программы для своей школы Карл Май разработал сам. Они были очень простыми, их главным принципом была наглядность. Май считал, что образность и предметность в сочетании с элементами игры поможет заинтересовать детей учёбой. Позднее и в министерские программы (получив в 1882 году официальный статус, школа стала обязана их соблюдать) Май старался привнести прогрессивные идеи.

Ученика, имевшего склонность к какому-либо предмету или роду деятельности, Май всячески поощрял и поддерживал, даже если из-за узконаправленного интереса страдало изучение других предметов. Май считал пробелы в знаниях, которые от этого образовывались, не такой уж большой проблемой, ведь их можно закрыть позднее. А вот если ребёнка заставить учиться против воли, то это может отбить у него интерес к любой учёбе, утверждал Май. Он также поддерживал беседы с учениками о государственной и общественной жизни во время уроков, полагая, что они способствуют общему развитию.

Оценки в четвертях строились по пятибалльной системе и выводились с точностью до сотых, по отдельности за успехи и прилежание в каждом предмете. Однажды уже упоминавшийся Дмитрий Семёнов, имевший блестящие математические способности, получил по геометрии в шестом классе единицу за прилежание и пять за успехи. Высший балл выставлялся красными чернилами, но встречался нечасто — требования преподавателей были действительно строгими. За первые 25 лет существования школы в ней вообще не было учеников со средним баллом 5 в аттестате! У лучших учеников он не превысил 4,89.

В следующий класс переводили со средней оценкой по каждому предмету не ниже тройки. Переводных экзаменов из класса в класс, принятых в государственных гимназиях, не было. Лишь иногда в конце года Карл Иванович неожиданно приходил в класс и прямо во время урока вместе с учителем опрашивал нескольких ребят, задавая вопросы из любой части программы. Отстающие по отдельным предметам получали задания на летние каникулы, а в начале следующего учебного года окончательно решалось, переведут ли их в другой класс или оставят на второй год.

Чтобы подготовить учеников к экзаменам за гимназический курс (их сдавали учащиеся всех частных гимназий, чтобы получить аттестат и иметь право поступать в университет), Май проводил с воспитанниками пробные испытания. На первых порах в них участвовали приглашённые профессора и действительные члены Петербургской академии наук.

Читайте также:

Задолго до ЕГЭ: как сдавали экзамены те, кто поступал в университеты царской России

Вообще, видные деятели в области просвещения, такие как историк Константин Кавелин, правовед Пётр Редкин, астроном и математик Алексей Савич и особенно географ Пётр Семёнов (будущий Тян-Шанский), оказывали всяческое содействие Маю. Среди покровителей школы находились и высокопоставленные чиновники, например министр народного просвещения Иван Делянов.

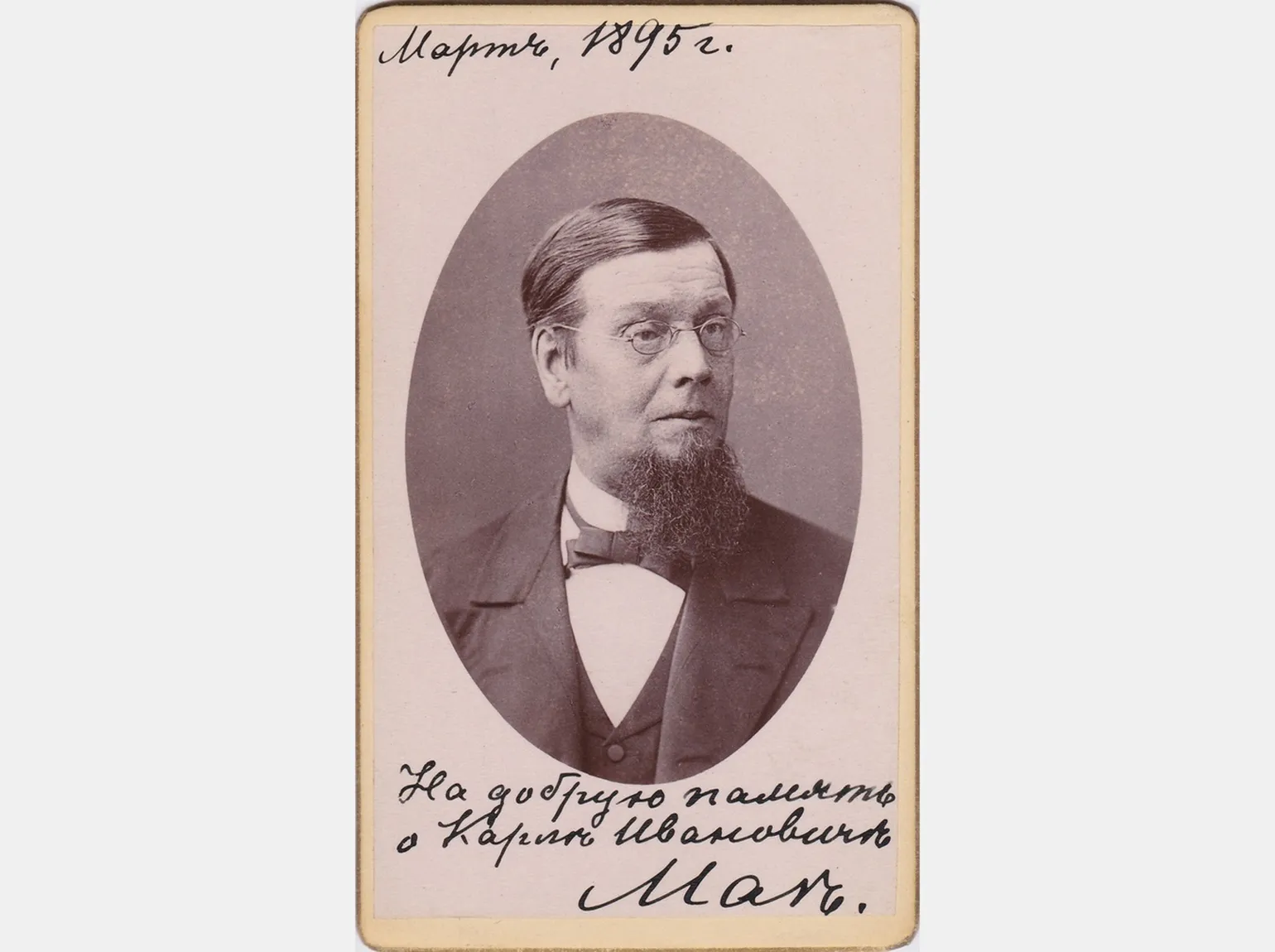

Как развивалась школа после ухода Мая

В свои 70 лет, в 1890 году Карл Май принял тяжёлое для себя решение уйти на покой — по состоянию здоровья. В прощальной речи в школе он объяснил это изречением английского педагога Томаса Арнолда: «Если я не буду в состоянии взбежать по лестнице к моим классам, я буду думать, что настала пора прекратить мою деятельность».

Но Май, конечно, не мог отойти от дел школы полностью. Он остался её почётным попечителем, занимался составлением учебника по коммерческой географии и учебного курса по метеорологии. А главное, до самой своей смерти в 1895 году он продолжал преподавать свою любимую географию во всех классах. На уроках вместе с учениками рисовал или лепил из цветного пластилина карту изучаемой местности или схему геологической породы, дополнял свои рассказы интересными фактами из смежных областей — геологии, этнографии. Многие ученики вспоминали уроки Карла Ивановича как самые любимые.

Когда Мая не стало, его ученики держали траурный караул у его гроба в гимназическом зале.

После основателя гимназию возглавил один из лучших выпускников (он набрал рекордные 4,89 балла в аттестате), преподаватель истории Василий Александрович Кракау (1857–1936). А в 1906 году его сменил один из ведущих педагогов, преподаватель истории и географии Александр Лаврентьевич Липовский (1867–1942), который не был «майцем», но сделал педагогическую карьеру, схожую с той, что была у самого Мая. Оба директора, с одной стороны, старались сохранить традиции, с другой — усовершенствовать устройство гимназии так, чтобы та достигла своего расцвета.

С 1890 года преподавание в школе полностью перешло на русский язык. Ввели дополнительные занятия по истории, литературе, истории искусств, выразительному чтению. А преподаватели стали читать лекции на актуальные темы — например, о радии, астрономических открытиях, межконтинентальном телеграфе, подводных работах, балканском вопросе, эволюционном учении.

Также началось преобразование реального отделения школы в полноценное реальное училище, как того просили многие родители. Надо сказать, что при Мае реальное и коммерческое отделения считались второстепенными — там в основном учились те, кто не справлялся с гимназической программой. При Кракау преподавание на реальном отделении усилили, и в 1895 году оно получило все права казённых семиклассных реальных училищ (до этого реальное отделение было шестиклассным). Соответственно, школа стала называться «Гимназией и реальным училищем К. Мая». Коммерческое отделение тоже укрепили, но в 1907-м из-за малочисленности поступающих его пришлось закрыть.

Изменился и учебный процесс. Общая программа «гимназистов» и «реалистов» сохранялась теперь только в первом и втором классах. А в 1900/1901 учебном году в первых трёх классах отменили все домашние задания и оценки по балльной системе. Вместо отметок ввели специальные характеристики по особой форме.

Преподавание стало ещё более наглядным, чем раньше: Кракау и Липовский прекрасно оборудовали кабинеты физики, астрономии, естествознания (там были, например, чучела животных, аквариумы, террариум, виварий и даже настоящий бивень мамонта, подаренный школе одним из родителей учеников).

Читайте также:

Что такое естественная история и в какие учебные предметы она превратилась

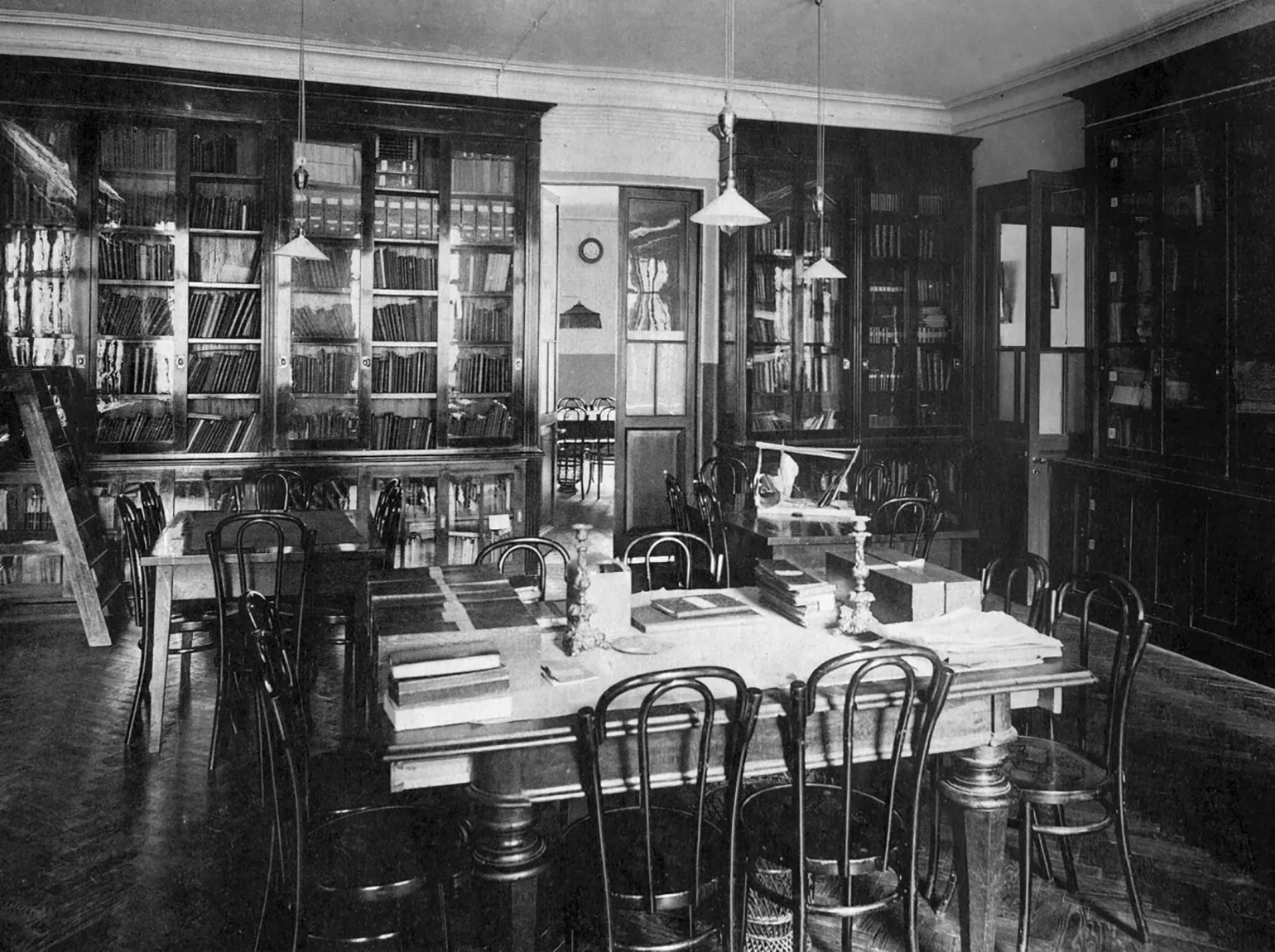

Пожертвованные семьёй Мая книги стали основой школьной библиотеки, включавшей к 1915 году около 9000 томов на разных языках.

Внеурочной деятельности в школе тоже стали уделять много внимания. Так, при школе организовали столярную мастерскую под руководством опытного мастера. А ещё для воспитанников устраивали еженедельные походы в музеи и небольшие путешествия и прогулки в окрестностях Петербурга на каникулах.

В 1911–1912 годах при школе образовались первые кружки: технический, этнографический, литературный, любителей физики, химии и математики, фотографический, балалаечников, любителей авиационного спорта. Авиационный кружок, кстати, стал одним из первых подобных в России. А литературный кружок издавал «Майский сборник», в котором участники публиковали статьи и литературные сочинения, а также нередко призывали товарищей участвовать в благотворительных начинаниях. Так, гимназисты организовывали пожертвования книг и сборы средств для бедных, на строительство памятников Гоголю и Пушкину. В годы Первой мировой войны «майцы» устроили лазарет и помогали убирать урожай.

Ещё во времена директорства Карла Мая в школе уделяли большое внимание физическому развитию учеников. Новые директора продолжили эту традицию: создали школьные команды по гандболу, баскетболу, футболу и хоккею, а для занятий на лыжах купили загородную дачу. Зимой на холме в школьном дворе сооружали снежную крепость, вокруг которой ученики играли в снежки — иногда вместе с воспитателями.

При Кракау управление школой демократизировалось. Так, с 1898 года управление учебным заведением из компетенции директора перешло к артели преподавателей — совету классных наставников из восьми педагогов. А в 1905-м школой полностью стало управлять «Общество для доставления средств гимназии и реальному училищу К. Мая», состоявшее из родителей, бывших учеников и преподавателей.

Для регламентации взаимоотношений учеников и учителей приняли школьную конституцию, а в старших классах ввели самоуправление. Так, ученики однажды пожаловались на присланного министерством преподавателя философской пропедевтики — нового предмета, введённого в гимназические программы в 1910 году. Педсовет, прослушав урок нового специалиста, согласился с детьми и уволил учителя, признав его уровень подготовки неподходящим.

Читайте также:

История легендарной школы Саммерхилл, где дети сами устанавливают правила

В 1903 году из-за инфляции впервые с 1856 года повысились цены на обучение. Теперь оно стоило 150 рублей в приготовительных классах, 200 рублей в остальных и 650 рублей при содержании на пансионе. В сопоставлении со средней годовой зарплатой рабочего в тот же период (217 рублей 3 копейки) относительная стоимость учёбы выросла.

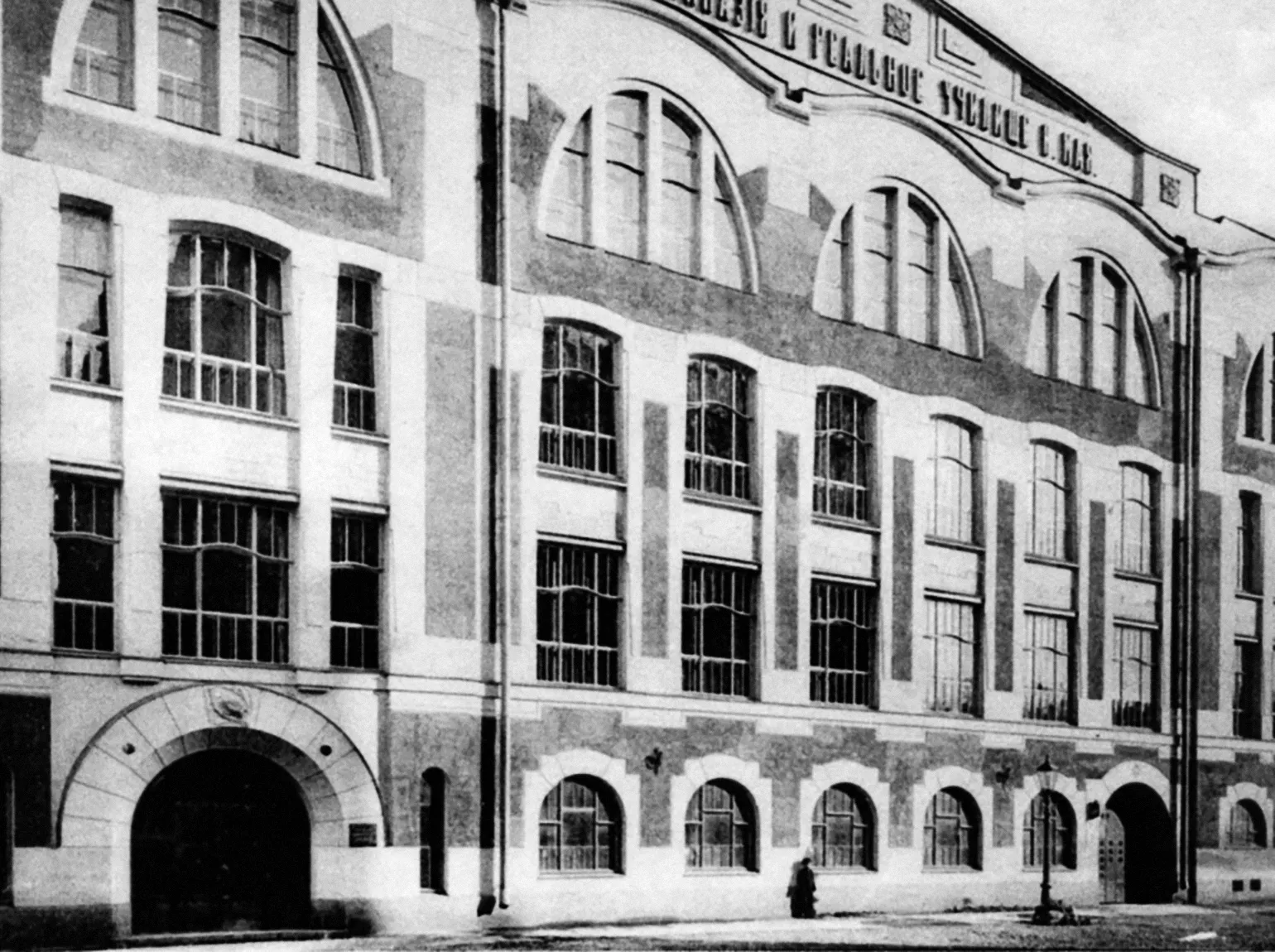

Однако особо прибыльной школа не была, а некоторые траты и вовсе делали её бюджет дефицитным. Так, к 1909 году число учеников достигло 350, и гимназии понадобилось новое здание. С привлечением помощи выпускников и банковского кредита удалось построить новое великолепное четырёхэтажное здание по адресу: 14-я линия Васильевского острова, 39. Проект для него разработал выпускник 1883 года Герман Гримм, ставший к тому времени архитектором и академиком Императорской Академии художеств.

В новом здании гимназисты занимались в больших светлых классах с высокими потолками и амфитеатральных аудиториях. А на фасаде красовались барельеф пригревшегося на берёзовом листе майского жука и надпись «Гимназия и реальное училище К. Мая». Благодаря новому зданию к началу Первой мировой войны количество учеников удалось повысить до 567.

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее