Теория разработки Чарльза Рейгелута: в чём её суть и как она применяется в обучении / Skillbox Media

Этот подход помогает учащемуся составить целостное представление о теме обучения, начиная с самых общих концепций, а уже затем переходя к деталям.

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеПринципы доступности, систематичности и последовательности — одни из ключевых в классической дидактике. Согласно им, обучение должно происходить от простого к сложному и от известного к неизвестному, каждый элемент учебного содержания должен опираться на предыдущий и готовить ученика к освоению нового, а все вместе они должны быть логически связаны в целостную систему — от частей к целому.

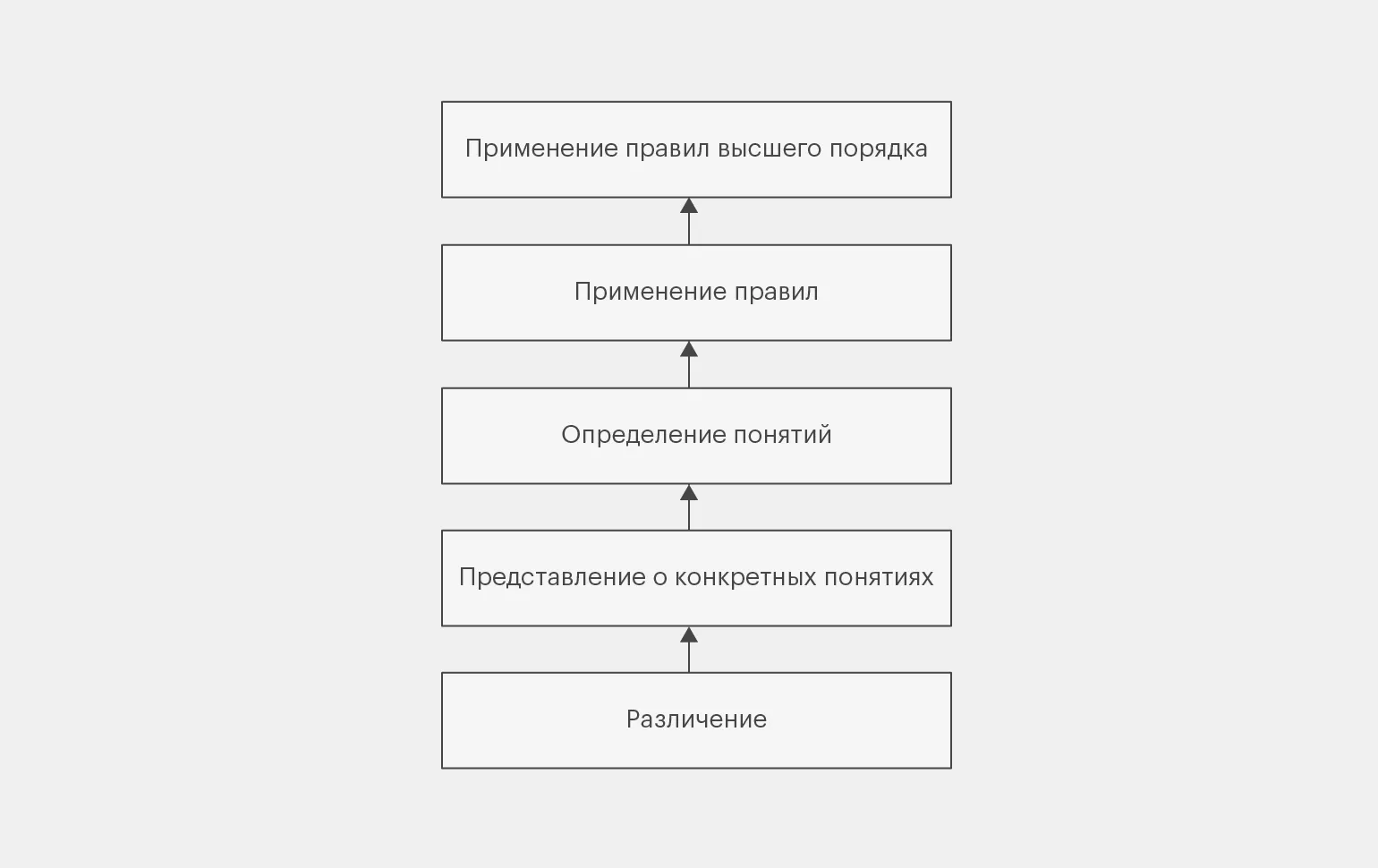

На практике это чаще всего означает, что содержание обучения разбивается на небольшие фрагменты, которые учащийся осваивает последовательно, а общее представление о предмете изучения складывается у него только к концу учебного курса. Это иерархическое структурирование контента.

Как отмечает исследователь педагогического дизайна и эмерит-профессор Индианского университета (США) Чарльз Рейгелут, такой подход к выстраиванию обучения был целесообразен в индустриальную эпоху. Однако к концу XX и началу XXI века произошёл сдвиг парадигмы от ориентации на педагога к ориентации на ученика, и это сказалось на учебном содержании. Появились новые образовательные подходы — например, целеориентированное, проблемно-ориентированное и ситуативное обучение. И они, считает исследователь, требуют от проектировщиков обучения иначе группировать и упорядочивать учебное содержание.

В 1979 году Чарльз Рейгелут представил теорию разработки (англ. the elaboration theory) как альтернативу иерархическому структурированию контента. В следующие десятилетия Рейгелут посвятил теории множество публикаций, развивая её. В этой статье рассмотрим, в чём заключается теория Рейгелута, как она применяется и в каких учебных ситуациях будет полезна.

Что из себя представляет теория разработки

Объясняя суть своей теории, Рейгелут использует метафору объектива камеры. Через него мы смотрим на пейзаж, вначале охватив всю панораму целиком. Мы видим самые крупные объекты ландшафта и их расположение относительно друг друга. С помощью зума мы можем приблизить изображение и подробнее рассмотреть отдельный объект и его части — и снова отдалить, чтобы оценить, какое место этот объект занимает в общей картине. И так — до тех пор, пока не изучим все интересующие нас объекты до нужного уровня детализации.

Таким же образом, согласно Рейгелуту, целесообразно осваивать учебный материал — от целого к деталям, а не наоборот. То есть сначала нужно составить наиболее общее представление о предмете, его основных составляющих и связях между ними, а уже затем переходить к изучению частностей. Как считает исследователь, такая структура содержания позволяет человеку с самого начала погрузиться в контекст и понять значимость обучения. Изучение деталей при этом тоже становится значимым, так как в глазах учащегося это уже не разрозненные фрагменты, относящиеся непонятно к чему, а части известного целого.

В каких случаях полезно применять теорию разработки

Как пишет сам Чарльз Рейгелут, способы организации контента в учебном курсе имеют значение только в том случае, если между темами существует значимая связь.

Дело в том, что у детей младшего возраста способности к абстрактному мышлению и обобщению пока ограничены, а это способно затруднить применение подхода «от общего к частному». Елена рекомендует в этом случае использовать отдельные компоненты теории разработки:

«Например, в обучении младших школьников можно представлять основные идеи и концепции в виде простых, понятных блоков учебной информации, которые затем будут углубляться. Так, в курсе окружающего мира сначала можно дать общее представление о природе и её элементах, а затем детализировать изучение растений, животных и экосистем. В основной и старшей школе учащиеся уже обладают более развитыми когнитивными способностями и могут лучше воспринимать абстрактные концепции. Здесь уже теория разработки может применяться в полном виде».

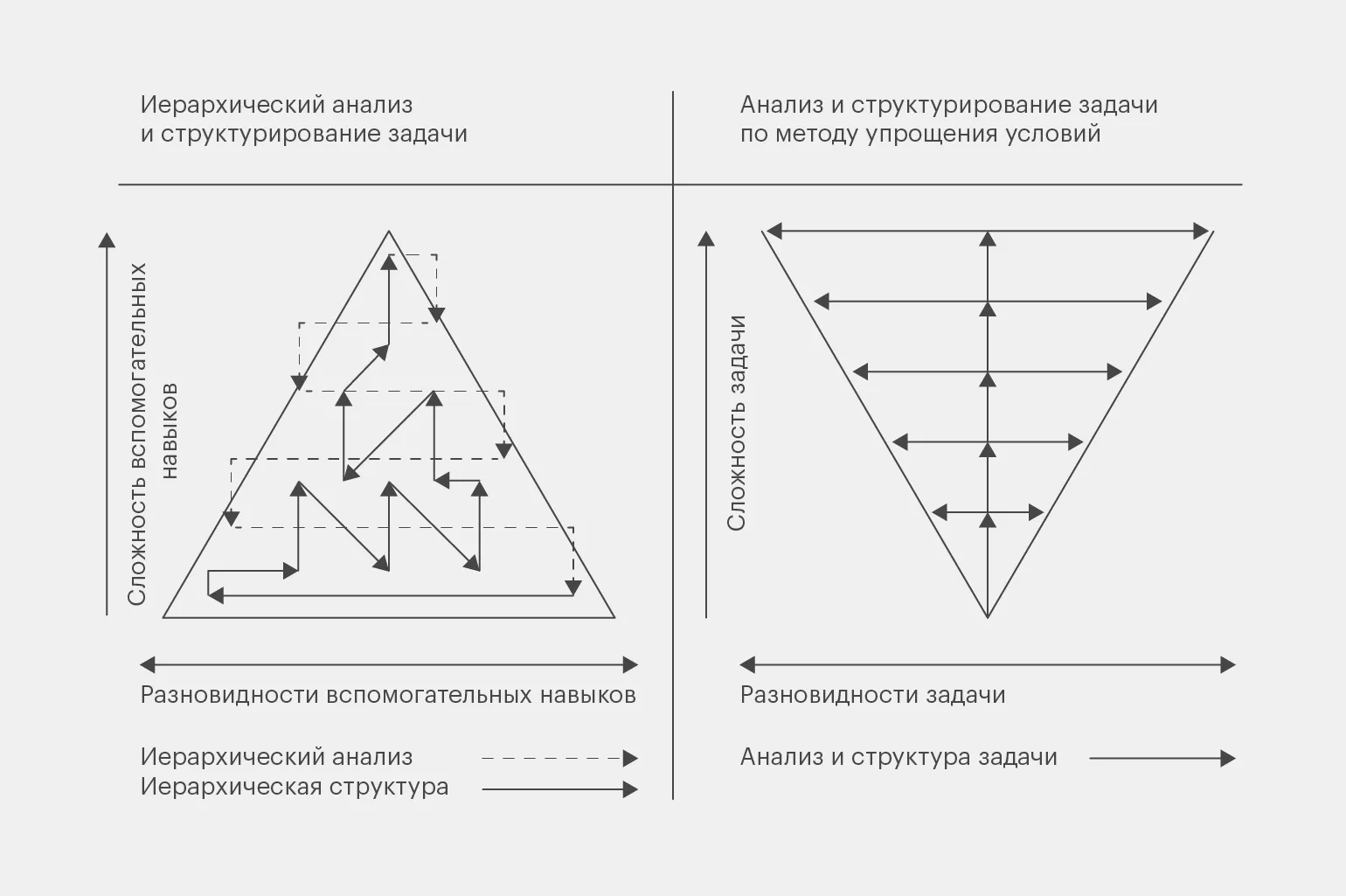

Чарльз Рейгелут объясняет, что иерархическая последовательность широко применяется в обучении навыкам детей и взрослых, и проектировать подобную программу, после анализа и декомпозиции изучаемого навыка на составляющие, достаточно легко.

Среди минусов такого подхода Рейгелут называет фрагментацию материала — по его мнению, это может демотивировать ученика и помешать формированию схемы в долговременной памяти. Он также утверждает, что иерархической последовательности может быть недостаточно для проектирования больших курсов по освоению нескольких комплексных навыков. Кроме того, этот подход не предусматривает, как добавить в курс навыки, которые не обязательны для освоения других, более сложных навыков, а только фасилитируют, то есть усиливают их.

Процедурная последовательность представляет собой серию шагов, которые необходимо выполнить в определённом порядке для решения задачи или достижения цели. Применяется эта стратегия в обучении тому, «как что-то сделать» — как отремонтировать машину, как испечь пирог, как составить деловое письмо, как провести анализ потребностей целевой аудитории и так далее.

Для применения этой стратегии нужно проанализировать задачу и определить, какие шаги нужно выполнить и в каком порядке. Однако сам по себе процедурный анализ, как пишет Рейгелут, может оказаться недостаточным. Например, в задаче ремонта машины всего два основных этапа — определить неисправность и устранить её. Это, конечно, не поможет научиться ремонту. Поэтому процедурный анализ нужно совмещать с иерархическим и последовательно разбивать каждый этап выполнения задачи на составляющие его шаги, а шаги — на отдельные действия, до того уровня, когда они станут понятными и выполнимыми для целевой аудитории.

В процедурной последовательности материал изучается в логическом порядке, что помогает учащимся запомнить, как выполнять соответствующую задачу на практике. Проектировать обучение таким способом тоже несложно, так как структура курса выстраивается уже в процессе анализа. Однако, как отмечает Чарльз Рейгелут, в чистом виде процедурная стратегия вряд ли поможет спроектировать обучение сложным задачам, которые содержат не одну чёткую последовательность шагов, а множество «развилок» и «ветвей» с различными способами выполнения.

Читайте также:

Структура учебного курса: какой она бывает и как выбрать правильную

Разберём подробнее каждую из стратегий теории разработки.

Метод упрощения условий, где учащийся сразу приступает к решению основной задачи (пусть и в самом простом варианте), Чарльз Рейгелут противопоставляет иерархической последовательности, в которой это, как правило, происходит только в самом конце курса, после освоения всех навыков-предпосылок.

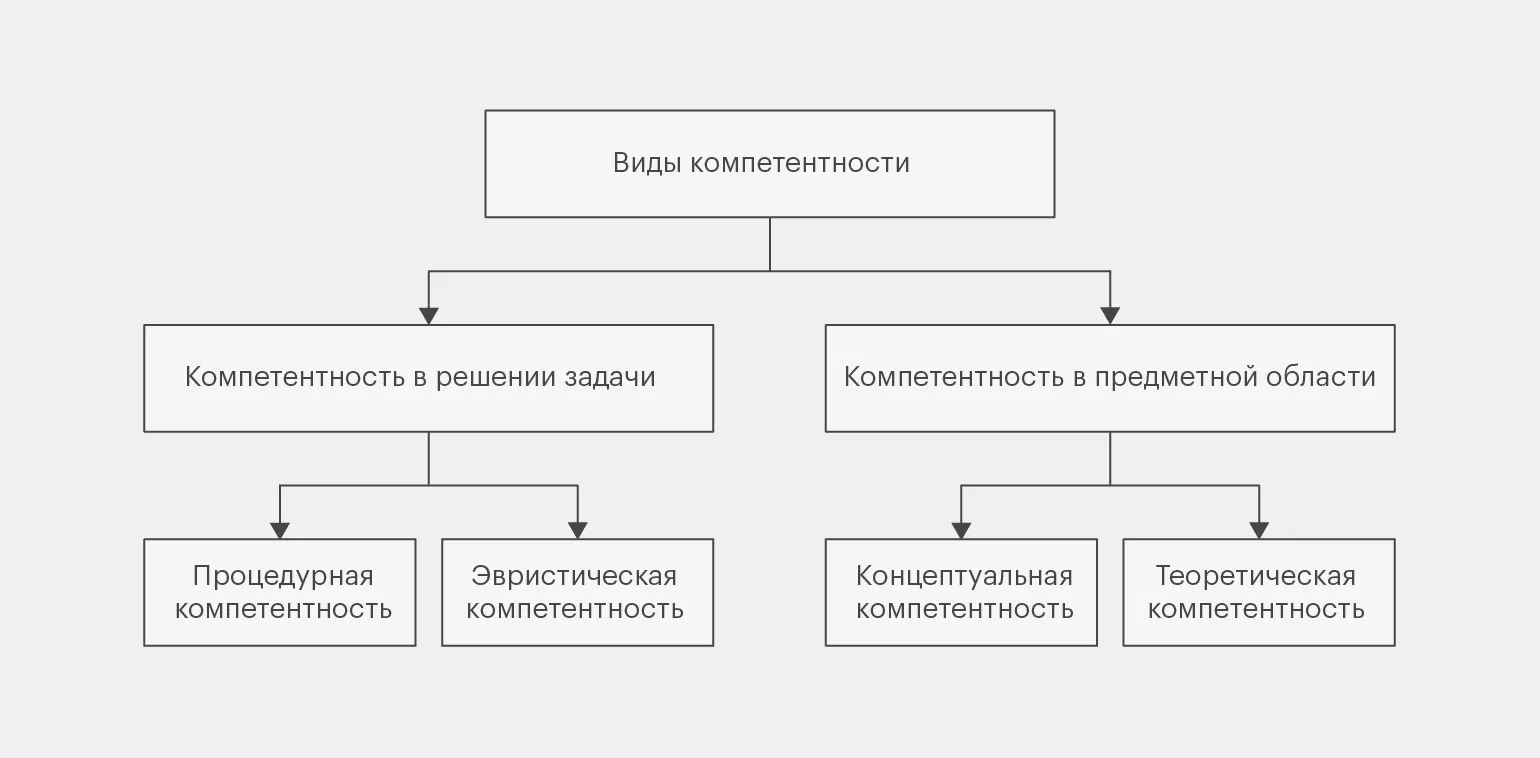

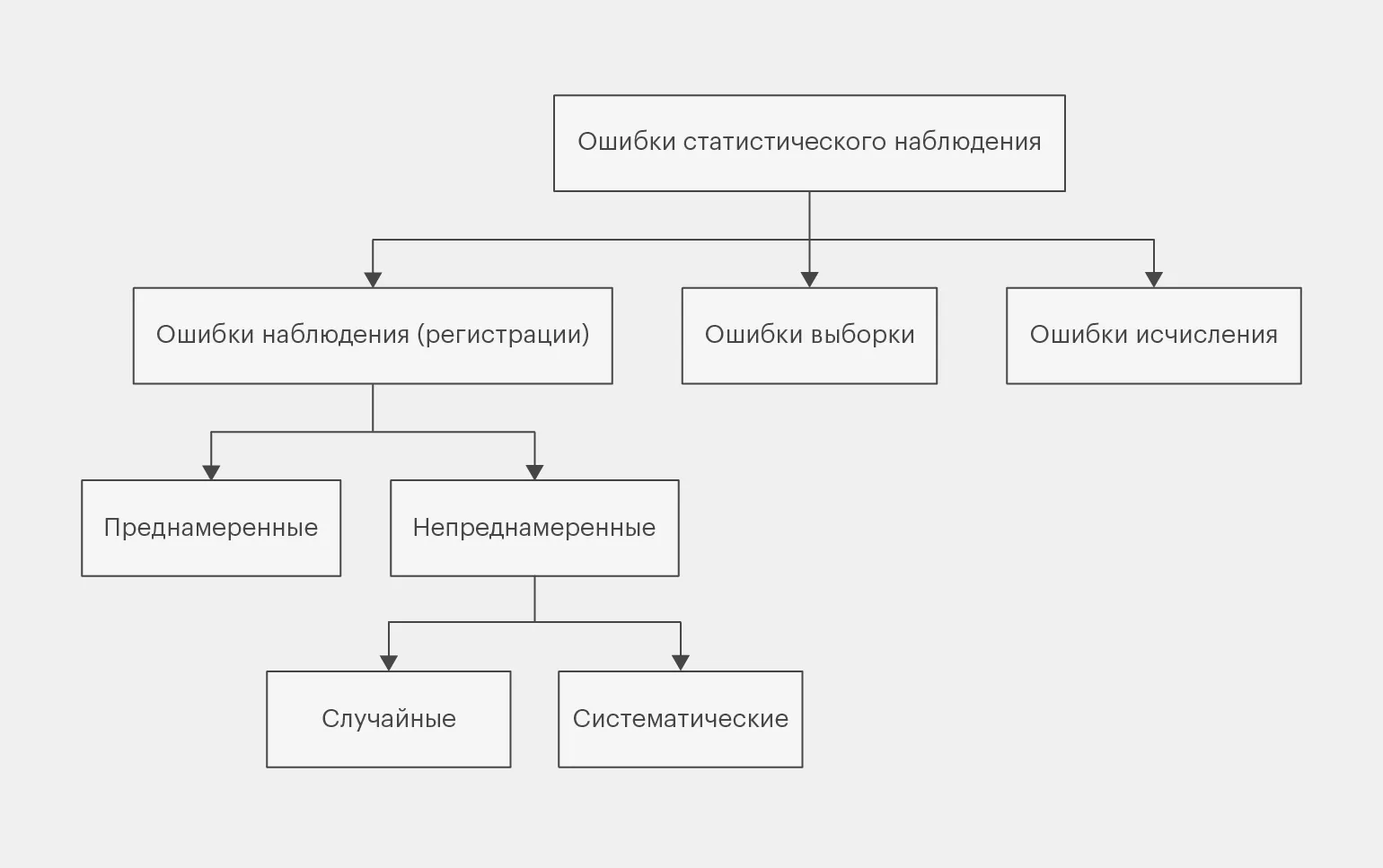

Разрабатывая концептуальную структуру содержания, можно основываться на критериальных или функциональных параметрах, в зависимости от изучаемой темы. В первом случае понятия группируются и располагаются в иерархии на основе общих признаков. Например, понятие «деревья» делится на «лиственные» и «хвойные» по форме листьев. Во втором случае понятия структурируются по функциям. Так, для целей деревообработки древесину делят на мягкую и твёрдую, а для целей лесохозяйства (то есть по лесоводственно-биологическим признакам) деревья делятся на три категории: I — лучшие, II — вспомогательные, III — нежелательные.

Теоретическая последовательность предназначена для структурирования учебного материала со всеми его взаимосвязанными тезисами и принципами. Как поясняет Елена Чернобай, курс выстраивается в виде последовательного изучения крупных тематических блоков, которые постепенно усложняются и дополняются деталями. Так, например, в курсах по истории, экономике или биологии теория разработки позволяет обучающимся сначала ознакомиться с основными тезисами и взаимосвязями, а затем детально изучать отдельные элементы. Допустим, проектируя школьный курс по истории, можно начать с широкого обзора исторической эпохи, а затем конкретизировать события, процессы, персоналии, показать взаимосвязи.

Как и концептуальная, теоретическая последовательность начинается с наиболее обобщающего тезиса, например: «Температура окружающей среды меняет поведение некоторых живых организмов». Затем это утверждение уточняется: «Из-за высокой температуры в засушливой среде некоторые животные ведут ночной образ жизни» и «Из-за высокой температуры в засушливой среде некоторые животные впадают в летнюю спячку».

Тезисы каждого следующего уровня, как отмечает Чарльз Рейгелут, уточняют либо причину, либо следствие явления или закономерности, описанных на предыдущем шаге. Сформулировать уточняющие тезисы помогут ответы на такие вопросы:

- Что ещё происходит?

- Что ещё может быть этому причиной?

- Когда эта причина приводит к такому следствию?

- Почему происходят изменения?

- В каком направлении и в каком масштабе происходят изменения?

Автор теории объясняет, что теоретическая последовательность отражает порядок, в котором сами учащиеся, задавая вопросы по изучаемой теме, могут открыть соответствующие закономерности. Поэтому такую стратегию подачи контента Рейгелут считает наиболее подходящей для проблемно-ориентированного обучения и других эвристических подходов.

В каком порядке изучается контент

В концептуальной и теоретической последовательностях структура курса имеет древовидную форму — от общего понятия или принципа расходится множество ветвей. Остаётся вопрос, в каком порядке организовать изучение материала, после того как ученики ознакомились с его общей идеей?

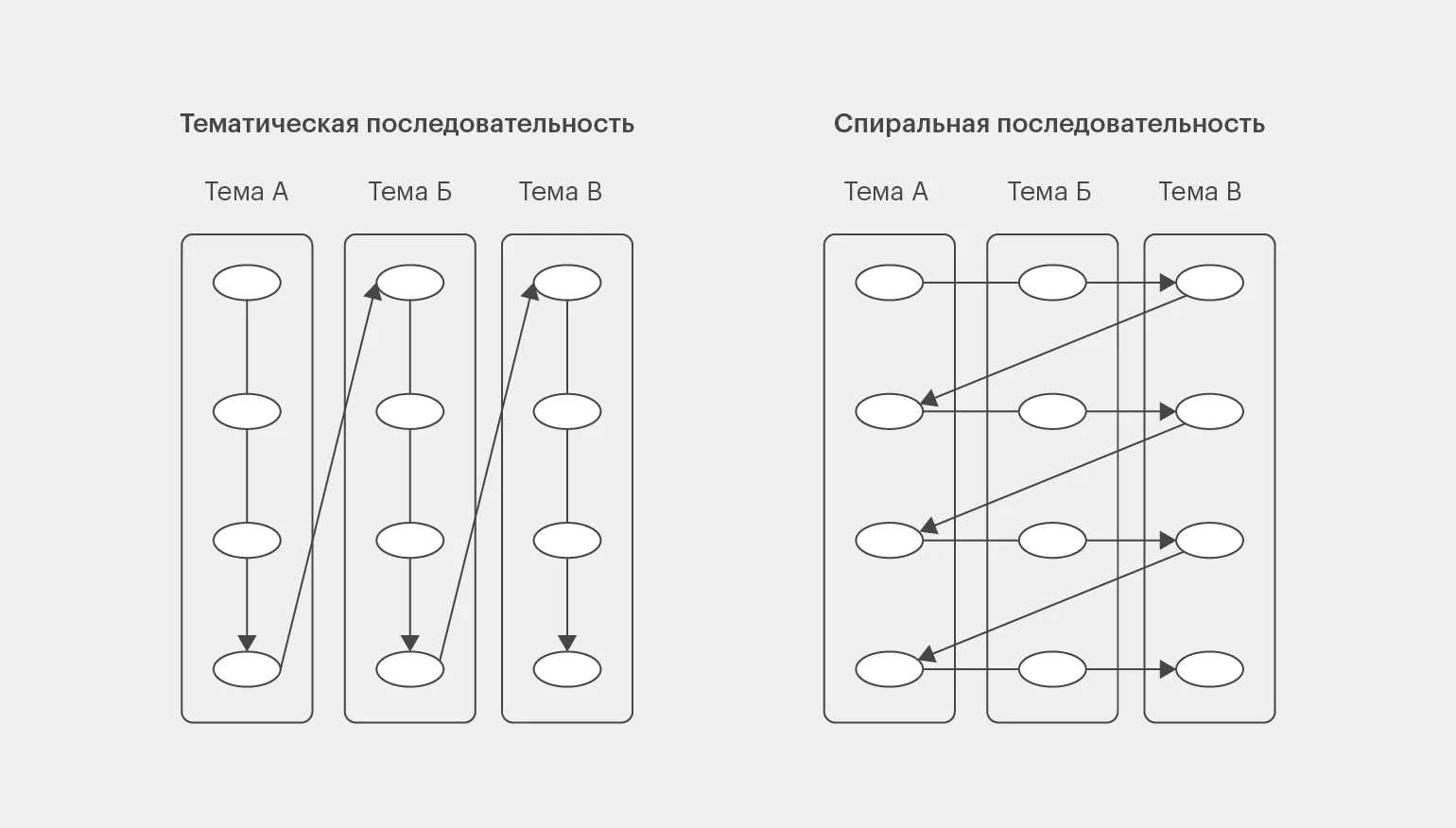

Чарльз Рейгелут называет два способа подачи материала — тематический и спиральный.

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее