Когда и как появились первые университеты в Европе и России / Skillbox Media

Этот процесс шёл у нас и на Западе очень по-разному, да и начался с разрывом в несколько веков.

Содержание:

Научитесь: Методист образовательных программ

Узнать большеИз этой статьи вы узнаете:

- когда и как появились университеты в Европе;

- как там учились и преподавали в Средние века;

- почему наступил университетский кризис и как университетам пришлось измениться;

- когда стали открываться университеты в России.

Как формировались университеты в Европе

Европейские университеты стали формироваться в XI–XIII веках. Конкретные даты обозначить трудно, так как не совсем понятно, что брать за основу. Дело в том, что университеты открывались обычно не по указу сверху, а образовывались сами собой постепенно, как общины людей, желающих изучать науки, и уже позднее получали статус. Второй путь — они вырастали из соборных школ.

В Европе бурно развивались города, и в них стали востребованы образованные кадры — юристы, медики и, конечно, богословы. Для их подготовки нужно было заново осмыслить утраченное и забытое на долгое время античное наследие. Последнее как раз к тому времени начало возвращаться на Запад с Востока.

Каким же образом собирались общины желающих учиться? Обычно ученики (школяры) собирались вокруг практиков (магистров) — как правило, врачей или юристов. Те растили себе помощников и смену. Школяры и преподаватели объединялись. Кстати, само слово «университет» (лат. universitas) означало тогда «объединение, корпорацию» людей, связанных взаимной присягой. Первоначально так называли вообще любые общины, в том числе городские или ремесленные. Именно за высшими школами это название закрепилось лишь к концу XIV столетия.

Например, считается, что так зародился старейший Болонский университет. В 1088 году там стали независимо от церкви изучать право. Оно в те годы борьбы за власть между государственными институциями и клириками имело огромное значение, и это прекрасно понимали, в том числе правители.

Поначалу никакого официального статуса у болонской «общины» правоведов не было. Лишь в 1158 году император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса принял документ под названием Privilegium Scholasticum. Он наделял тех, кто изучал и преподавал в Болонье право, некоторыми привилегиями: они, как и духовенство, получили особый статус, свободу передвижения и поездок с целью учёбы (кстати, для этого надо было, как и духовенству, носить особые одежды — так появились профессорские и бакалаврские мантии).

Но в этом документе ещё не говорилось об университете как об организации.

В 1217 году Болонский университет признал папа Гонорий IV, а в 1291-м римский понтифик выдал ему право присуждать научные степени.

Начиная с XIII века многие университеты (например, в Валенсии, Саламанке, Праге, Вене, Гейдельберге, Эрфруте, Кёльне) основывали уже сверху — короли, императоры или понтифики, — разобравшись, что им это выгодно.

Многие характерные черты европейских вузов проявились уже в средневековых университетах, другие добавлялись с течением времени.

Независимость и академические свободы первых университетов

Объединение (корпорация) нужно было не только для того, чтобы сообща учиться, но и для выживания в условиях средневековых городов. Объединившись, представители корпорации отстаивали свои права и интересы, заступались друг за друга в конфликтах с горожанами (а конфликтов случалось немало), защищались от произвола.

Поэтому университеты стремились к независимости во внутренних и внешних делах. Они преуспели в этом, получив поддержку властей, и стали фактически «государствами» в государстве. Так, члены корпорации были освобождены от повинностей, а их имущество защищено от посягательств. Судить студентов и преподавателей мог только свой собственный суд (кстати, в этом праве лежат истоки появления карцера — университетской «тюрьмы»). Ещё, как пишет французский историк Жак Ле Гофф, участники этой особой корпорации могли требовать справедливых цен у торговцев и арендодателей города, в котором располагался университет.

Право вручать степени университеты обычно получали от римского папы, реже — от светских монархов. Другие привилегии корпорации тоже получали от властей. Порой для этого применяли шантаж: средневековый университет мог просто собраться и покинуть город, ведь, как правило, он представлял собой лишь объединение людей и не обладал собственным зданием.

Как строилось обучение в средневековых университетах

Как пишет российский медиевист Пётр Уваров, основной функцией средневекового университета как корпорации было присуждение научных степеней. Высшей из них считалась степень licentia ubique docendi — «право преподавать всюду». Она уже тогда признавалась во всём западно-христианском мире. Так, получив образование в испанской Саламанке, можно было запросто отправиться преподавать в Болонью, Париж или Оксфорд.

Студенты тоже могли переходить из университета в университет. Обучение за пределами родной страны тогда было широко распространено. В этой практике сыграло свою роль и то, что до изобретения печатного станка книги переписывались очень медленно, а стоили дорого. Поэтому получить порцию новых знаний можно было, только отправившись туда, где читают лекции другие преподаватели и есть книги, которых нет у вас. Кстати, практика чтения лекций тоже появилась в первую очередь из-за недостатка книг. Преподаватель вслух зачитывал что-то из книги, обозначал проблему и разделял её на вопросы для обсуждения.

Особых сложностей учёба или преподавание в неродной стране не доставляли, потому что везде преподавание велось на одном языке — латинском. Хоть в Кембридже, хоть в Праге студентов и профессоров ждал один и тот же распорядок дня. Утром — ординарные лекции, вечером — экстраординарные, где занимались повторением изученного или разбором непонятных мест. Еженедельно проводились диспуты — словесные поединки.

Структура всех европейских университетов тоже сложилась единообразно. Традиционно они состояли из четырёх факультетов: свободных искусств, юридического, медицинского и теологического. Первый был базовым и предполагал изучение семи «искусств»: сначала тривиума (trivium) — грамматики, риторики, диалектики, затем квадривиума (quadrivium) — арифметики, геометрии, астрономии, музыки. После экзаменов за курс тривиума студент получал степень бакалавра искусств, а после окончания курса квадривиума — степень магистра искусств. После этого можно было идти на юридический или медицинский либо теологический факультет. По его окончании присуждалась степень магистра и доктора наук по соответствующему профилю.

До принятия единой Болонской системы в некоторых европейских странах (Франции, Швейцарии, например) существовала также академическая степень лиценциата. Она была промежуточной между бакалавром и доктором и тоже давала право преподавания.

Богословский факультет считался самым сложным, а юридический — самым популярным, потому что он давал широкие светские карьерные возможности. Позднее факультет свободных искусств преобразился в философский.

Читайте также:

Книжная полка: сборник статей «Образовательная модель свободных искусств и наук»

Новая модель университетов в эпоху Возрождения и Просвещения

С XIV–XV веков развитие университетов забуксовало. В условиях господствующей схоластики наука развиваться не могла. Клирики утонули в бесконечном анализе метафизических проблем и цитировании авторитетов. Они презирали передовых мыслителей-гуманистов и опытных практиков своего времени только за то, что те не принадлежали к университетской среде.

В итоге университеты не только перестали сами порождать выдающихся мыслителей, но и нередко препятствовали распространению новых знаний. В ряде стран начали появляться национальные академии, и центры научных исследований перемещались туда.

С усилением центральной власти университеты не только теряли былую независимость и корпоративную культуру, но и всё больше становились элитарными учреждениями. Степени всё чаще раздавались за принадлежность к высшему сословию, а не за научные заслуги, кафедры передавались по наследству, выпускникам простого происхождения всё труднее было найти применение своему университетскому образованию. Универсальная латынь сменилась преподаванием на национальных языках, и люди перестали так свободно ездить учиться в другие страны.

В результате этого кризиса в начале XIX века стали формироваться две противоположные модели университета: французская (бонапартовская) и немецкая (гумбольдтовская). Наряду с ними существовали и другие — например, английская и австрийская.

Этот тип университетского устройства появился после Великой французской революции (1789–1799) во время правления Наполеона Бонапарта. Он опирался на жёсткий государственный контроль за учебными программами, присвоением научных степеней и жизнью студентов. Императорский университет фактически объединял все учебные заведения страны в общую систему подготовки кадров в интересах государства. Получение степени было прямо связано с назначением на должность. В таком виде высшее образование во Франции сохранялось до второй половины XIX века.

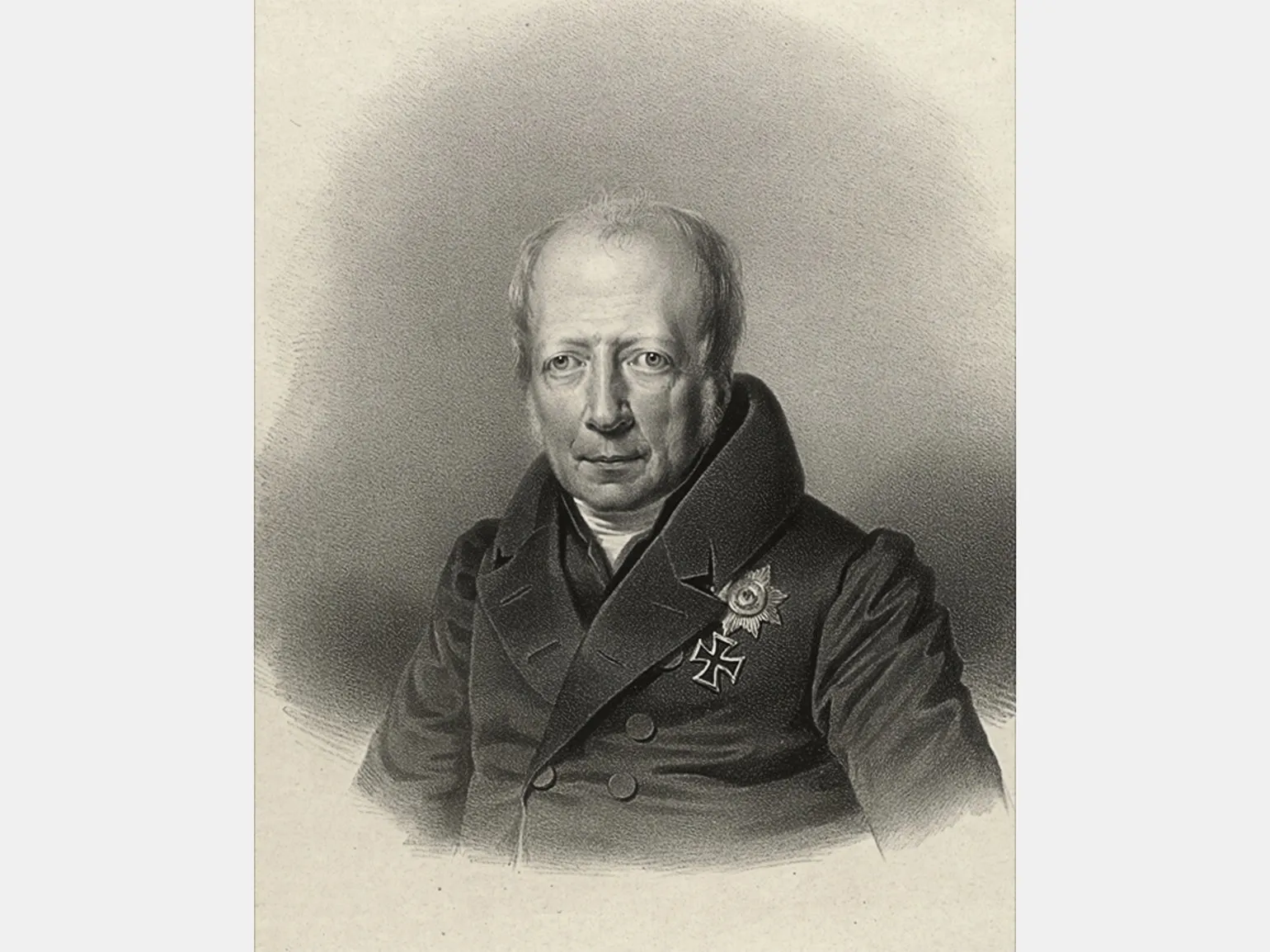

Немецкая модель оказалась более популярной и в итоге возобладала на Западе. Считается, что её создателем был немецкий учёный-языковед и государственный деятель Вильгельм фон Гумбольдт, руководивший отделом образования в Министерстве внутренних дел. Он учредил в 1809 году Берлинский университет, где и постарался реализовать свою концепцию. Правда, есть мнение, что Гумбольдт лишь зафиксировал идеи академической культуры, которые и так уже развивались в немецких университетах (в частности, в Гёттингенском) и умах философов.

Университеты Австрийской империи, наоборот, полностью подчинялись государству и цензуре католической церкви. Об академических свободах и речи не шло — что и как преподавать, утверждало правительство. Там долго сохранялась средневековая последовательность обучения: сначала обязательный философский факультет как подготовительный, и лишь потом — богословский, юридический или медицинский.

Правда, в дальнейшем австрийские университеты испытали на себе влияние соседних немецких.

Как университеты появились в России

В средневековой России университетов не было. Первые высшие учебные заведения открылись лишь в XVIII–XIX веках, когда в Европе университеты существовали уже шесть-семь столетий и даже успели пережить кризис.

Как отмечают авторы монографии «Университеты в России: как это работает», в отличие от Европы, в России университеты сформировались не сами по себе: их созданием озадачилась власть.

Первым высшим учебным заведением в России стала Славяно-греко-латинская академия, открытая в 1687 году в Москве. В 1701 году Пётр I придал ей государственный статус. Академия была всесословной — благодаря этому в 1731 году в ней смог учиться сын поморского крестьянина Михаил Ломоносов.

Студенты изучали там латынь и греческий язык, грамматику, пиитику, риторику, логику, физику, а в высших «школах» — философию и богословие.

В 1724 году Пётр I основал Санкт-Петербургскую академию наук, при которой действовали гимназия и университет, где должны были готовить молодых учёных. Преподавателей пригласили из Германии и первых студентов, как ни странно, тоже (в первом наборе их было всего восемь). В 1726–1733 годах количество учащихся не слишком выросло — примерно до 40 человек.

Объяснялось это, видимо, тем, что люди не понимали практической пользы от обучения. Например, продвижения по Табели о рангах окончание университета тогда не сулило. А стремление к наукам как главный стимул, видимо, тогда мало кому было свойственно.

Чтобы пополнить ряды, в университет при Академии наук стали переводить лучших учеников из Славяно-греко-латинской академии и духовных учебных заведений. В их числе оказался Ломоносов — так он продолжил учёбу уже в Петербурге.

В целом Академический университет не справился с возложенной на него задачей, и в 1766 году его закрыли. В дальнейшем университеты создавались вне Академии наук, и подконтрольны они были не ей, а Министерству просвещения.

Читайте также:

Былое: княгиня Дашкова — о том, как она стала директором Академии наук

Первым российским полноценным университетом считается Московский — его учредила в 1755 году императрица Елизавета Петровна. Разумеется, первых преподавателей пригласили тоже из-за границы. И опять столкнулись с проблемой нехватки студентов: доходило до того, что профессора читали лекции друг другу.

Остальные российские университеты создавались уже преимущественно в XIX веке, и к началу XX их насчитывалось 11 во всей империи. Ближе к концу XIX века и в начале ХХ стали также появляться высшие учебные заведения профессиональной подготовки, не считавшиеся классическими университетами (например, чисто медицинские, педагогические институты, политехнические), и негосударственные вузы. Вместе с университетами их было около ста. Конечно, к этому времени желающих получить высшее образование было уже много, но в основном стремились за прикладными знаниями: самым популярным факультетом был юридический, потому что он открывал дорогу любой карьере на госслужбе. А вот историко-филологические факультеты порой испытывали недостаток абитуриентов, и привлекать их туда приходилось всякими «плюшками».

К слову, в дореволюционной России словом «университет» назывались лишь императорские высшие учебные заведения, находившиеся в подчинении у Министерства народного просвещения.

Поначалу российские вузы копировали порядки средневековых немецких университетов, а с начала XIX века — учебных заведений гумбольдтовской модели. Но довольно быстро они приобрели свои специфичные черты.

Читайте также:

Задолго до ЕГЭ: как сдавали экзамены те, кто поступал в университеты царской России

Как строился контроль над университетами в России

Российские университеты изначально имели мало академических свобод и самоощущения корпорации. Создавались они по инициативе и за счёт государства, а не сами по себе, как несколько веков назад первые европейские университеты. Государство же и регламентировало деятельность вузов с помощью типовых уставов. Такие документы принимали в 1804-м, 1835-м, 1863-м и 1884-м году.

«Первые университеты основывались в России не в силу назревшей потребности в них общества, не в силу культурного роста общественной мысли и общественного самосознания, но в интересах государства и по его инициативе».

Историк Николай Загоскин. Цитируется по: Я. И. Кузьминов, М. М. Юдкевич, «Университеты в России: как это работает»

Уставы разных лет и разных правителей то урезали университетские свободы, то расширяли их (было понимание, что какая-то степень академической свободы всё же нужна). Например, документ, принятый в 1835 году при Николае I, значительно ограничил самостоятельность преподавательской корпорации и студенчества. А созданный при Александре II в 1863 году, наоборот, расширил и потому считается самым либеральным.

Однако в целом государство стремилось контролировать высшее образование. Так, если согласно уставу 1804 года профессора сами создавали учебные программы, и студенты были относительно свободны в выборе дисциплин, то уже в 1819 году ввели курсовую систему. Она предполагала определённый набор предметов и тем в каждом курсе. Это вынуждало преподавателей работать по чётко установленному и утверждённому министром народного просвещения плану, а студенты не могли выбирать какие угодно дисциплины.

Правда, жёсткость правил, как всегда, компенсировалась необязательностью их исполнения: на практике программы одних и тех же курсов в разных университетах могли сильно различаться, и профессора всё же имели возможность достаточно вольно подходить к содержанию своих учебных курсов. Это оборачивалось проблемами на экзаменах.

Ещё больше сократил автономию российских вузов последний имперский устав 1884 года. Университетская корпорация была ограничена в праве избирать собственных членов — профессоров. Теперь их могли назначать сверху — из Министерства народного просвещения. Кандидатуры, выдвинутые университетской коллегией, утверждало тоже оно. Учебные программы следовало составлять согласно рекомендациям, после чего их должен был утвердить министр образования. В итоге российские вузы стали больше похожи не на гумбольдтовские, а на бонапартовские.

Методист образовательных программ

Вы с нуля пройдёте полный цикл создания образовательного продукта. Научитесь проектировать учебные программы для онлайн- и офлайн-курсов. Станете универсальным специалистом — сможете запустить свой проект или устроиться методистом в крупную компанию.

Узнать подробнее