Константин Ушинский: кратко о его педагогических идеях, реформах и судьбе / Skillbox Media

Этого педагога очень любят вспоминать современные приверженцы классической традиционной школы, но вообще-то он всегда шёл против системы.

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеКонстантин Дмитриевич Ушинский (1824–1871) — родоначальник научного подхода к педагогике в России. Родился он в Туле в небогатой дворянской семье отставного офицера, а детство провёл в маленьком уездном городе Новгород-Северский (Украина), где его отец получил назначение на должность судьи. Мать рано умерла, и после её смерти 11-летний Костя большую часть времени был предоставлен сам себе, поэтому сильно пристрастился к чтению и глубоким размышлениям.

Учился Ушинский на юрфаке Московского университета. Там в то время преподавал профессор философии государства и права Пётр Редкин, который, помимо университетской работы, служил инспектором московских частных учебных заведений и был очень увлечён теорией педагогики. Именно Редкин «заразил» Ушинского интересом к педагогике как к науке, которая способна менять людей и общество в целом к лучшему.

После окончания университета Константин Дмитриевич начал преподавать в Демидовском юридическом лицее. Но для тамошней удушливой атмосферы он оказался слишком вольнодумным — и, как бы сейчас сказали, «его ушли». После этого Ушинский какое-то время зарабатывал переводами, стал мелким чиновником, но спустя четыре года вернулся в педагогику, прославился и начал ломать стереотипы.

Главные книги Ушинского: «Детский мир. Хрестоматия» (1861), «Родное слово» (1864), фундаментальный труд «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» (1868–1869).

Как чиновник стал педагогом и взломал систему

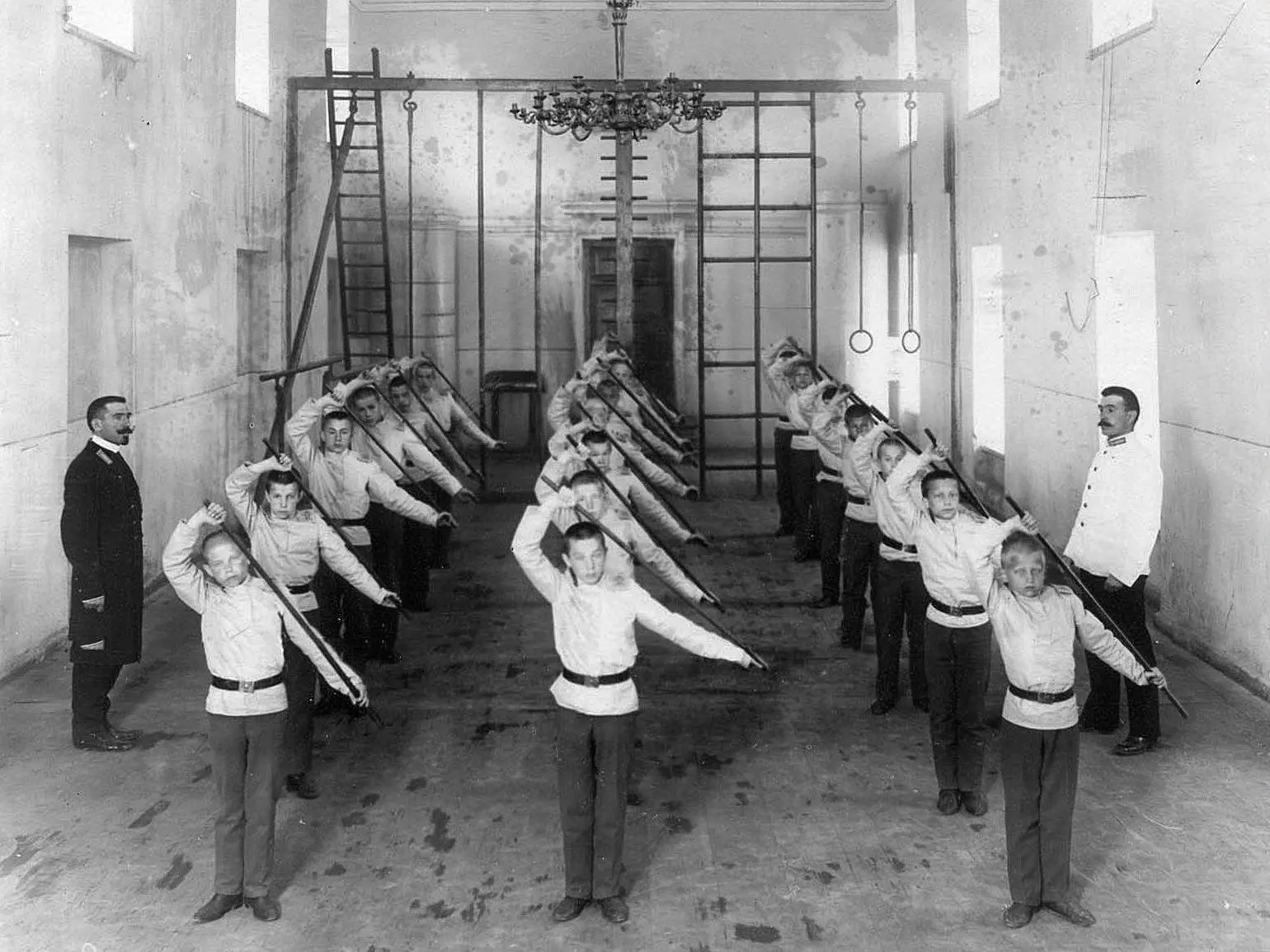

В 1854 году Ушинскому удалось устроиться учителем русской словесности и юридических предметов в Гатчинский сиротский приют. Это заведение славилось жестокими методами воспитания. За пять лет работы там Ушинскому удалось изменить местные порядки, а ещё искоренить доносительство и воровство среди воспитанников.

Однажды он обнаружил в лицее пыльный шкаф с никому не нужными книгами по педагогике — и нырнул в них с головой. «Боже мой! — от скольких бы грубых ошибок был избавлен я, если бы познакомился с ними прежде, чем вступил на педагогическое поприще!» — вспоминал он потом.

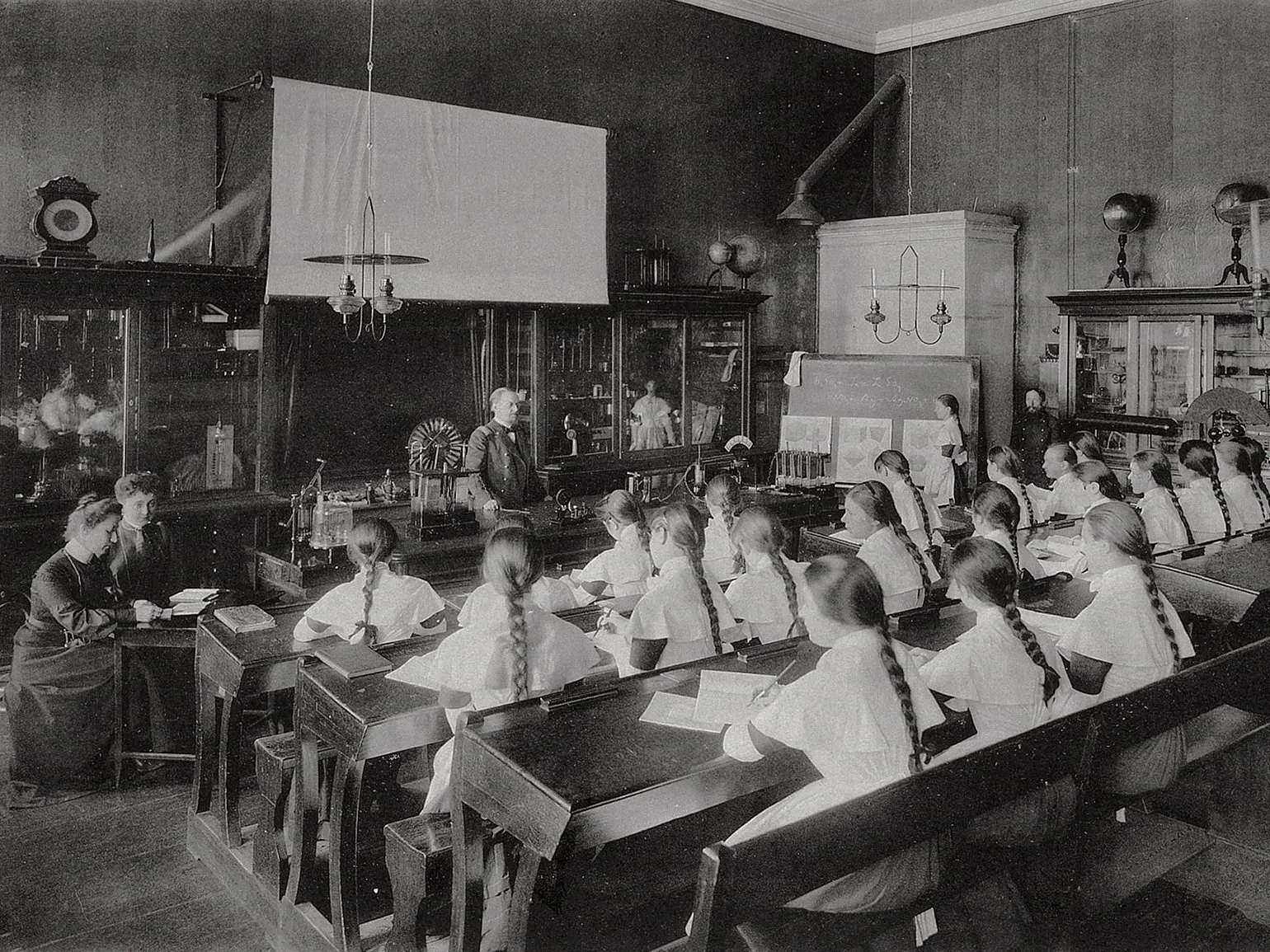

Это открытие вдохновило Ушинского, он стал публиковаться в «Журнале для воспитания», и на его свежие идеи обратил внимание не кто-нибудь, а сама императрица Мария Александровна. Он показался ей подходящей кандидатурой для реформ в Смольном институте благородных девиц, о которых она давно задумывалась. Институт тогда представлял собой просто пародию на образование — воспитывавшиеся там девицы толком ничего не знали, кроме французского, и выпускались жеманными невеждами.

Так в 1859 году 35-летний Ушинский стал инспектором классов Смольного института. Эта должность — что-то вроде завуча по учебной части, главного по содержанию и методикам обучения. Правда, незадолго до этого на прежнем месте у Константина Дмитриевича случился конфликт — и как раз по поводу методик преподавания, которые казались ему устаревшими. Ушинский везде был реформатором, но в Смольном впервые получил на это высочайший карт-бланш. Однако от проблем это его не спасло.

Ушинский изменил жизнь института кардинально — заменил механическую бездумную зубрёжку, которая там раньше была единственным методом, на настоящее преподавание и обучение, поменял учителей. При нём девочек начали обучать естественным наукам (раньше считалось, что им это ни к чему), а ещё он открыл дополнительный старший класс, в котором могли остаться выпускницы, желавшие получить профессию домашней учительницы.

Но главное, Ушинский поменял мировоззрение институток, включил у них живое мышление и постарался сделать более свободной царившую там атмосферу ханжеской морали и подавления индивидуальности.

Всё это Ушинский проделал меньше чем за три года, но ломкой традиций сразу нажил себе врагов в лице начальницы института и истеричных классных дам. Ему строили козни, на него писали жалобы, и работать в состоянии вечного конфликта стало невозможно — снова пришлось уйти.

После этого Ушинского от греха подальше командировали за границу — изучать и описывать опыт передовых европейских школ. К педагогической практике он больше не вернулся, но написал первые массовые учебники и руководства для начального обучения «Родное слово» и «Детский Мир. Хрестоматия», а ещё двухтомный фундаментальный труд «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии», занимался общественной деятельностью.

Педагогические идеи Константина Ушинского

Ушинский придерживался и последовательно развивал много идей:

- Образование должно быть обязательным для всех вне зависимости от сословия. Женщины имеют такое же право на образование, как и мужчины (напомним, в педагогику Ушинский пришёл ещё до отмены крепостного права, а за равные права на образование женщины в Российской империи боролись вплоть до революции 1917 года, так что эти его идеи сильно опередили время).

- Педагогика не может опираться лишь на личный опыт учителя, ведь тот может оказаться ошибочным. Она должна опираться на теорию, то есть всестороннее изучение человека и систематизированный опыт. Поэтому педагогические идеи должны развиваться в университете, опираясь на науку. Так, в «Человеке как предмете воспитания» Ушинский подробно описывал не только психологию, но и физиологию человека. Благодаря этому он объяснял, например, почему дети не могут долго заниматься одним монотонным делом и почему обучение для них должно быть наглядным.

- Обучение — не механическая зубрёжка, а развитие умственных способностей ученика, наблюдательности, воображения, фантазии, желания и способности дальше приобретать знания самостоятельно. Обучение должно быть сознательным, то есть до учащихся нужно донести, зачем они учатся и чему в итоге научатся.

- Обучение должно быть системным и последовательным. От конкретного — к отвлечённому, от знакомого — к незнакомому, от единичного — к сложному, от частного — к общему. В учебном материале нужно определённым образом расположить материал для повторения и практические задачи. Это обеспечит прочность знаний. Важно научить применять знания на практике, оперировать ими в разных ситуациях.

- Задача первоначального обучения — сделать серьёзное занятие увлекательным для ребёнка. Но с увлекательностью важно не переборщить. Если превратить вообще всё обучение в игру, то ребёнок не сможет дальше осваивать не очень интересные, но важные знания. Он должен привыкнуть к тому, что обучение — всё-таки труд.

- Главная задача педагогики — воспитание нравственности, а не наполнение головы знаниями. Обучение — лишь средство воспитания. Школа должна готовить человека к жизни и труду.

- Воспитание должно быть гуманным. Физические наказания и унижения неприемлемы. Воспитание — это убеждение личным примером, а не слепое повиновение.

- Воспитание и образование должны учитывать культурные и языковые особенности народа. Однако это не значит, что русская школа должна быть какой-то уникальной, «не как у людей». Законы души и её развития везде одинаковы.

Цитаты Ушинского

Интересные факты об Ушинском

Ушинский был вспыльчивым, но пытался бороться с этим недостатком. Он, например, записывал себе в дневнике установку: «Спокойствие совершенное, по крайней мере, внешнее», а следующей же записью признавался, что не сдержался, разгорячился на уроке. Сокрушался: «Бурчливость сделает из меня старую сварливую бабу». По воспоминаниям коллег, его раздражали затруднения, которые случались у учащихся на занятиях. А вот лекции он читал увлекательно.

По причине той же вспыльчивости своих детей он грамоте сам не учил. Теория и методология были ему ближе, чем практика.

В Смольном институте Ушинский сначала получил у девиц репутацию «злеца», отругав их за то, что они облили его шляпу духами (такая была там глупая традиция отмечать тех, кто понравился). Но по мере реформ он стал их кумиром. К тому же, как потом вспоминала одна из учениц, девочки сразу почувствовали в его личности «что-то сильное, крупное и оригинальное».

Будущий автор «Родного слова» — руководства для учителей и родителей по преподаванию родного языка, которое до 1917 года переиздавалось 146 раз, — в гимназии имел по русской грамматике весьма скромную оценку «знания достаточные» (по-нашему — примерно тройка с плюсом). Правда, по истории словесности у него было «отлично». А вот с математикой совсем не сложилось, он смог одолеть её лишь на минимальную оценку «слабо».

Ушинский считал, что склонность к размышлениям в нём воспитали не только книги, но и полуторачасовой путь до гимназии и обратно, который он ежедневно должен был проделывать пешком вдоль живописного берега реки (его отец был небогат и не мог позволить себе кучера с повозкой). Однажды его за провинность оставили в гимназии на ночь, и он сбежал оттуда под утро лишь для того, чтобы проделать путь домой и сразу же обратно — на уроки.

Больше интересного про образование — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Читайте также:

- Лев Толстой — о неправильной школе, которая для учителей, а не для детей

- Лев Толстой — о духе школы и своих учительских ошибках

- Елизавета Водовозова — о том, как она искала у Ушинского руководства по учёбе

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее