Новая практика: как ChatGPT используют в школах и вузах — с пользой / Skillbox Media

Кажется, скоро ИИ станет обыденной вещью — и мы нашли истории, которые это доказывают.

Содержание:

Научитесь: Онлайн-репетитор

Узнать большеМожно придумать множество заданий, которые не позволят студентам привлекать к решению искусственный интеллект. А можно взять ИИ на вооружение и с его помощью научить подопечных новому, а то и облегчить себе работу. Рассказываем о преподавателях и педагогах, школах и вузах, которые пытаются идти не против времени, а в ногу с ним. Вы узнаете:

- почему студентам вообще-то полезно писать сочинения с помощью ИИ;

- что есть школы, где ИИ на экзамене не просто разрешён, а даже требуется;

- как преподаватели начали включать ChatGPT в программу и какие задания уже можно взять на вооружение;

- с чем нейросети могут уже сегодня помочь тем, кто учит.

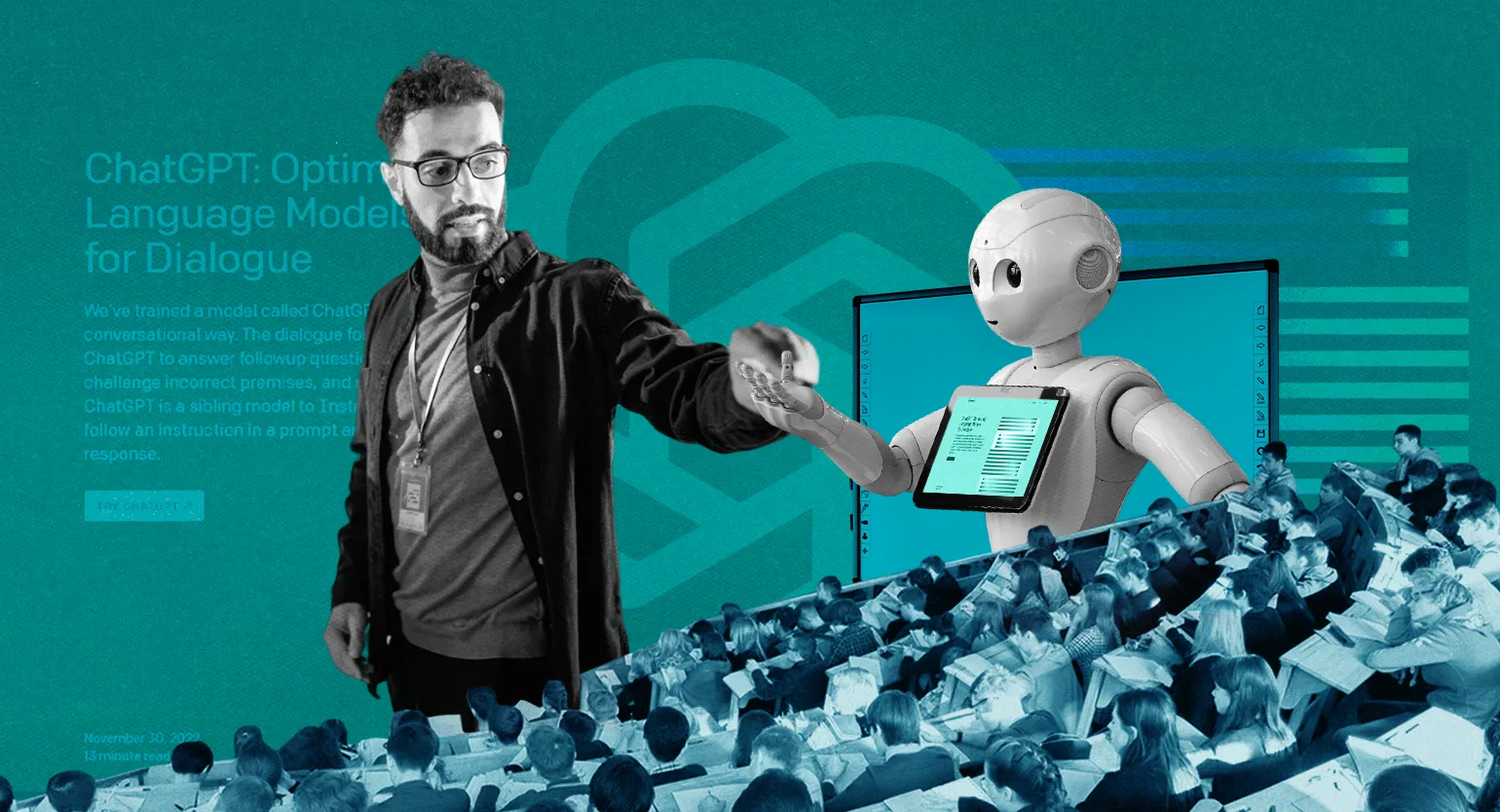

Как использовали GPT в образовании до ChatGPT

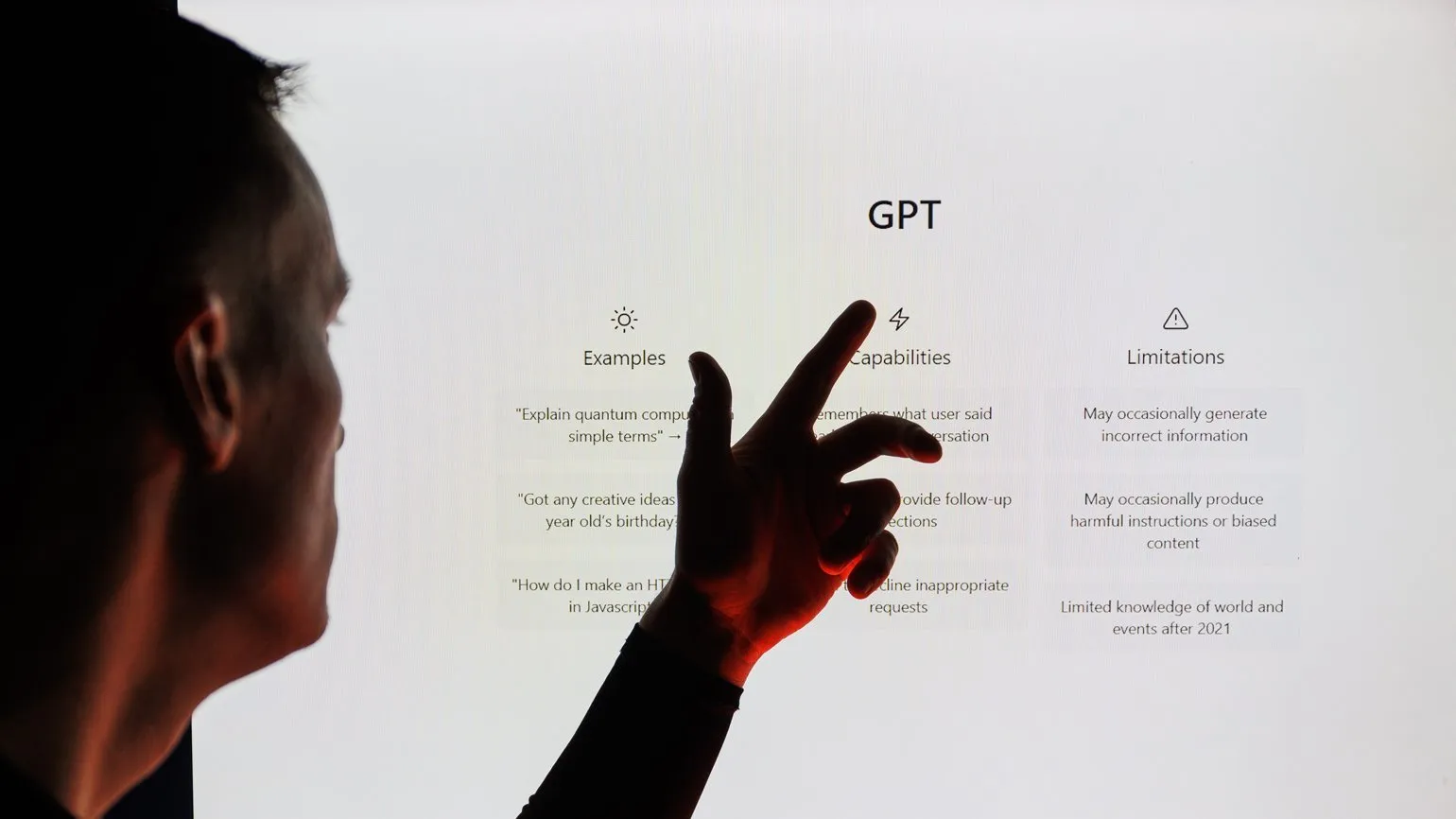

Алгоритмы обработки естественной речи, конечно, придумали не вчера. ChatGPT, условно говоря, просто новейшая версия с удобным интерфейсом — он работает на алгоритме GPT-3.5. Хотя большинство узнали о такой технологии только в последние месяцы, некоторые преподаватели за последние пару лет уже успели провести эксперименты, и вполне успешные.

Одной из первых ласточек использования алгоритма в образовании стал эксперимент профессора Университета Северной Каролины Пола Файфе в 2020 году. Он проводил курс «Данные и люди», основной целью которого было научить студентов «критической грамотности в сфере данных». Один из модулей преподаватель посвятил искусственному интеллекту и решил провести с 20 подопечными необычный опыт.

Студенты должны были написать эссе с помощью алгоритма GPT-2 (правда, для их удобства преподаватель немного «поколдовал» с интерфейсом): включить в работу и свой текст, и тот, что предложил GPT-2. «Заимствование» могло быть в любом объёме, главное — скрыть в основной части работы, кто и что именно написал. Исключительно собственными силами студенты готовили только заключительную, рефлексивную часть сочинения: они описывали, было ли сложно работать, как они ощущали себя, когда делали задание с помощью бота, и считают ли сочинение собственным. Свою работу студенты дополнялили «приложением», где раскрывали, что написал алгоритм, а что они сами.

Чем это закончилось? Студенты предполагали, что легко справятся с заданием — ведь за них поработает алгоритм! На деле 87% почти сразу же ощутили, насколько сложно заставить его писать хотя бы по нужной теме (напомним, это была гораздо более ранняя версия, чем ChatGPT), а тем более в нужном ключе.

Старый алгоритм, как, впрочем, и нынешний, с лёгкостью «скармливал» студентам ложную информацию, добавляя к тому же несуществующие источники. Проблемы обнаружились и с тем, какие аргументы он использовал: невозможно было понять, что он «пропустил» и по какому принципу он «мыслит» (напомним, думать алгоритм не может).

Студенты использовали разные стратегии: кто-то пытался вычленять наиболее приемлемые части ответов GPT-2, кому-то пришлось подстроиться под его стиль или под его «точку зрения». В итоге получился парадокс: студенты начали иначе смотреть на свои сочинения — оказалось, что алгоритм подрывает их креативность, возможность свободно мыслить и писать.

Читайте также:

Как нейросеть ChatGPT поставила на уши гуманитарное образование

Читайте также:

«Академическое мошенничество распространено во всём мире, и оно усиливается»

На занятиях же ChatGPT можно использовать для развития навыков редактуры: например, студенты могут придумать тему, создать текст с помощью бота, а потом проанализировать и отредактировать его.

Профессор Университета Джорджа Вашингтона Райан Уоткинс разработал сразу несколько вариантов использования ChatGPT:

- Соревнование по запросам чат-бота.

Преподаватель придумывает трудный или глубокий вопрос по изучаемой теме и вместе со студентами разрабатывает критерии для оценки ответа бота (например, сколько точек зрения он включил). Затем студенты самостоятельно делают запросы боту, в группах оценивают ответы и составляют их рейтинг — от самого плохого к самому удачному.

- Рефлексия.

«Завязка» задания такая же, только теперь студенты работают самостоятельно: ответ бота они анализируют, потом дорабатывают и сдают вариант от ChatGPT вместе с отредактированной ими работой.

- Ревизия.

Полученный от бота ответ студенты переписывают, но так, чтобы отразить иную позицию, чем представил ChatGPT.

- Две версии задания.

В этом случае преподаватель предлагает студентам выбрать: написать сочинение с помощью бота или самостоятельно. Если учащийся выбрал первый вариант, ему нужно сдать отредактированную работу: добавить новую информацию, чтобы показать глубину исследования темы (и своих знаний по ней), иные точки зрения, а также провести фактчекинг. Если же кто-то решил самостоятельно написать эссе, его работа должна отвечать тем же критериям: глубина исследования темы, использование разных точек зрения, фактчекинг.

- «В следующий раз».

Студенты просят чат-бота написать ответ на один из вопросов в эссе, а затем описывают свой опыт и приводят пять новых фактов, которые они узнали от бота. Затем начинается самое интересное: ученикам нужно самим разработать такое задание, которое «неподвластно» боту, но поможет другим студентам продемонстрировать свои знания.

Читайте также:

Искусственный интеллект в образовании: изучаем реальную практику

Онлайн-репетитор

Неважно, что вы преподаёте, — английский, кроссфит, йогу, вокал или кулинарное искусство. Всё, чему раньше вы учили в школах, студиях и офисах, теперь можно преподавать онлайн. Продвигайте свои знания и навыки и зарабатывайте из любой точки мира.

Узнать подробнее